コルカタ

| 「カルカッタ」はこの項目へ転送されています。その他の用法については「カルカッタ (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |

| コルカタ কলকাতা कोलकाता | |

|---|---|

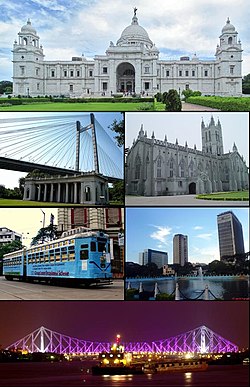

上から: ヴィクトリア記念堂、第2フーグリー橋、セントポール寺院、路面電車、中央ビジネス地区、ハウラー橋 | |

| 位置 | |

コルカタ コルカタ (西ベンガル州) 西ベンガル州の地図を表示  コルカタ コルカタ (インド) インドの地図を表示 | |

| |

| 座標 : 北緯22度34分22秒 東経88度21分50秒 / 北緯22.57278度 東経88.36389度 / 22.57278; 88.36389 | |

| 行政 | |

| 国 |  インド インド |

| 州 | 西ベンガル州 |

| 県 | コルカタ県(英語版) |

| 市 | コルカタ |

| 市長 | Firhad Hakim (AITMC) |

| 地理 | |

| 面積 | |

| 市域 | 205.00 km2 |

| 都市圏 | 1,886.67 km2 |

| 標高 | 9 m |

| 人口 | |

| 人口 | (2011年現在) |

| 市域 | 4,496,694人 |

| 人口密度 | 22,000人/km2 |

| 都市圏 | 14,112,536人 |

| その他 | |

| 等時帯 | IST (UTC+5:30) |

| ナンバープレート | WB |

| 公式ウェブサイト : Kolkata Municipal Corporation | |

コルカタ(ベンガル語: কলকাতা[注釈 1])は、インドの西ベンガル州の州都。世界屈指のメガシティであり、市域の人口密度は首都デリーや、インドの最大都市であるムンバイ以上である。イギリスの帝国主義政策における主要な拠点として建設され、イギリス領インド帝国時代の前半は植民地政府の首都機能を有していた。

2011年の市域人口は448万人。2016年の近郊を含む都市圏人口は1,481万人であり、世界第20位、インドではデリーとムンバイに次ぐ第3位である[1]。和名で甲谷佗、加爾各搭、軽骨田という表記も可能である。

概要

かつては英語化されたカルカッタという名称が用いられていたが、2001年にベンガル語の呼称であるコルカタに正式名称が変更された。コルカタには「喜びの都市」と「宮殿都市」というよく知られた愛称がある。また時々「মিছিল নগরী」(行列都市)と呼ばれる。ガンジス川の支流であるフーグリー川の東岸に位置する。西岸のハウラーをはじめとする74の衛星都市を持ち、コルカタから北35㎞、南30㎞にまたがるコルカタ大都市圏を形成している。

コルカタの町はフーグリ川の自然堤防上に位置し、西をフーグリ川、東を湿地帯に囲まれている。これはほかの衛星都市も全く同じ条件であり、結果として都市圏の範囲はコルカタ中心部で開発により近年幅が広がっているほかは川から東西それぞれ2㎞程度にしか過ぎない。そのため、都市圏は自然堤防の続く南北へと伸びていき、南北65㎞、東西2㎞にわたって細長く広がることとなった[2]。

起源と歴史

イギリス東インド会社の商館

コルカタの歴史は、1690年にイギリス東インド会社のジョブ・チャーノックがこの地に商館を開設したことにはじまる。1698年にはフーグリー川東岸に並ぶスターナティー、カーリカタ、ゴーヴィンドプルの三村の徴税権が購入され、まもなくウィリアム要塞の建設が始められた。この地域がのちのコルカタのもととなった。町の周りにはマラーター濠と呼ばれる広い堀がめぐらされていた。

1756年、ムガル帝国のベンガル太守シラジュ・ウッダウラは、イギリスがウィリアム要塞の強化を図ったことを理由としてコルカタを占領し、捕虜となった100人以上のイギリス人を獄死させた。1757年になるとマドラスの東インド会社軍がコルカタに到着し、ロバート・クライヴ率いる軍はコルカタを奪回したうえでフランスの拠点だったシャンデルナゴルも占領した。

その後、コルカタの北150キロ程度に位置するプラッシーでもフランス支援下のシラージュ・ウッダウラ軍を撃破(プラッシーの戦い)して、インドにおけるイギリスの優勢を決定的なものとした[3]。戦後、イギリスはフランスをインドからほぼ完全に追い落とすことに成功し、また新ベンガル太守であるミール・ジャアファルからコルカタだけでなくベンガル地方24郡の徴税権を確保してインド拠点をさらに拡大した。

イギリス支配の中心都市

ベンガルの徴税権が東インド会社のものとなると、ベンガル地方はイギリスによるインド植民地化の拠点となった。1773年、イギリス首相フレデリック・ノースがインド規制法を成立させ、新設されたベンガル総督が東インド会社のすべての土地を運営することとなったため、コルカタはベンガルのみならず英領インド全体の政治的中心となった。1756年に落城した経験から、ウィリアム要塞はそれまでのダルハウジー広場の西側から南の現在地へと拡張移転され、1758年から15年の年月をかけて完成した。見通しをよくするために周囲には広大なオープンスペースが設けられた。これが現在のモイダン公園となった。東インド会社の支配権がインド全域へと拡大していくに伴い、コルカタは全インドの政治の中枢機能を持つようになった。この時期のコルカタは、北の旧スターナティー村を領域とするインド人街(ブラック・タウン)と、南の旧カーリカタ村および旧ゴーヴィンドプル村を領域とするイギリス人街(ホワイト・タウン)とに大きく2分されていた。

1820年代にはイギリスとインドを結ぶ定期蒸気船航路の開設をめぐってボンベイと激しく争ったものの、喜望峰回りを推したカルカッタ財界は時間的・経済的に大きく上回るスエズ地峡ルートを推したボンベイ財界に敗れ、以後ヨーロッパとインドの窓口はボンベイが中心となり、カルカッタはブリティッシュ・インディア汽船会社が運航するインド沿岸航路などの拠点となっていった[4]。1847年には、名所の一つであるセント・ポール大聖堂が建設されている。

1857年にはカルカッタ大学が設立され、同年西のダモダル炭田とハウラー駅の間にカルカッタ初の鉄道が開通した[5]。この年は西のデリー周辺でインド大反乱が勃発していた時期にあたるが、カルカッタは平静を保っていた。しかしこの大反乱の結果、イギリス東インド会社のインド統治権は取り上げられ、1858年に東インド会社の統治区域はイギリス直轄植民地となった。植民地のトップは副王(インド総督)であり、カルカッタには総督が居住しインド植民地の首都となり、1877年にイギリス領インド帝国が成立するとカルカッタは引き続きその都となった。インドの行政中心となったカルカッタにおいては、居住する大地主や下級官僚などの知識階級が成長し、彼らを担い手としてベンガル文化復興の流れが生まれ、ベンガル・ルネッサンスとも称される文化の黄金期を迎えた。この流れの中で、アジア初のノーベル文学賞を受賞したラビンドラナート・タゴールなど多くの文化人をカルカッタは輩出した。この時期にはインドのイギリス支配の中心都市として、1905年に建設が開始され1921年に完成したヴィクトリア記念堂など多くの建物が建設され、一部は現在でも使用され貴重な文化遺産となっている。また、ジュートや綿花の輸出が盛んとなり、これらの集散地となったカルカッタは経済的にも繁栄した。また、綿花やジュートをもとにした繊維工業もこのころから盛んとなった。1910年代に入ると、ビハール州やオリッサ州で鉄鉱山などの金属資源が発見され、これをもとに市の南部などにおいて金属・機械工業も立地するようになった[6]。

しかし、こうした文化の興隆はやがて民族運動と結びつき、反英運動が盛んとなっていった。この動きを牽制するために1905年にはベンガル分割令が発布されベンガルはイスラム教徒とヒンドゥー教徒の地域に大まかに分割されることとなったが、この法令は強い反発を巻き起こし、1906年にはインド国民会議コルカタ大会で反英姿勢はさらに強まった。この動きを見たイギリス政府は分割令を撤回したものの、反英運動の強いカルカッタを嫌って、1911年に都はデリーへと移された。 ただし、イスラム教徒とヒンドゥー教徒は一枚岩というわけではなく、1926年4月、両教徒は宗教行事をきっかけに衝突。やがて暴動に発展して死者20人、負傷者150人を出す被害が出ている[7]。

しかし、その後もカルカッタは反英運動の一中心であり続け、日本に亡命したスバス・チャンドラ・ボースやラース・ビハーリー・ボースなど、ガーンディーとは異なる武装闘争を標榜する独立運動家を多数輩出した。BOSEの創始者であるアマー・G・ボーズの父であるノニ・ゴパル・ボースも当地から亡命した独立運動家である。第二次大戦中は、1942年から1944年にかけて市街と港が日本軍によって数回爆撃された(カルカッタ爆撃)。[8] [9]

インド独立後

第二次世界大戦後、インド独立は現実のものとなるが、インド独立に果たした役割の大きさにもかかわらず、独立はコルカタにとって大きな苦難をもたらした。コルカタの属するベンガル地方は、分離独立を巡って激しい対立が起こった。

1946年8月16日、イスラム教徒の指導者であるムハンマド・アリー・ジンナーは「直接行動の日」を呼びかけ、ヒンドゥー教徒に対する示威を行おうとしたが、参加した民衆は暴徒化し、カルカッタでは両教徒の武力衝突が起きて数千人が死傷した。この事件はカルカッタ虐殺とも呼ばれる。この事件ののち、カルカッタで共存していた両教徒は明確な住み分けを行うようになった[10]。

1947年にインドが独立すると、その後は西ベンガル州の州都になった。この分離独立の際、イスラム教徒の多い東パキスタンからヒンドゥー教徒の難民が多数カルカッタへと流れ込み、600万人ともいわれるベンガル難民の多くがカルカッタ郊外や空地へと定住した[11]。また、分離独立によって大きな後背地であり原料供給地でも市場でもあった東パキスタンが失われ、経済的に大きな打撃を受けた。さらに原料供給地から切り離された工業施設は老朽化が進み、難民の増大や社会不安の増加、多発するストライキを嫌った企業がカルカッタからボンベイなど他都市へと移転し、さらに経済の地盤沈下が加速した。また、1977年から2011年まで長らく西ベンガル州で政権を担ったのはインド共産党マルクス主義派だったことも資本の逃避を招いた[12][13][14]。それにフーグリー川のシルトの堆積によるカルカッタ港の機能低下も加わり、1980年代には都市圏の規模においてもボンベイに抜かれた。2000年代に入るとデリーにも抜かれることとなるもインドのITブームによって経済は停滞から抜けつつある[15]。

気候

コルカタはサバナ気候に属し、乾季と雨季が明瞭に分かれる。乾季はさらに冬と呼ばれる冷涼な乾季と、暑季と呼ばれる暑く乾いた季節とに分かれ、コルカタの季節は乾季・暑季・雨季の3つの季節に分かれている。10月から3月上旬までは乾季であり、最も気温が低くなる。冬とも呼ばれるが、冬といってももっとも寒い12月及び1月の平均気温は20℃であり、北のデリーのように氷点下を記録したようなこともなく、非常に過ごしやすい気候となり、観光のベストシーズンとなっている[16]。3月下旬から5月までは暑季であり、4月から6月までの平均気温は30℃を超える。6月から9月にかけては雨季であり、ベンガル湾方面よりやってくるモンスーンによって大量の降雨がある。コルカタの降雨のほとんどはこの4か月間にもたらされる。気温は暑季に比べてもほとんど下がらず、湿度が上昇する。コルカタの最高気温記録は43.3℃、最低気温記録は8.1℃である。年間平均雨量は1800mmである。

| コルカタ (1971年–1990年)の気候 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |

| 最高気温記録 °C (°F) | 32.6 (90.7) | 36.4 (97.5) | 39.4 (102.9) | 41.5 (106.7) | 43.3 (109.9) | 43.0 (109.4) | 39.7 (103.5) | 35.5 (95.9) | 36.2 (97.2) | 35.3 (95.5) | 34.3 (93.7) | 32.3 (90.1) | 43.3 (109.9) |

| 平均最高気温 °C (°F) | 26.4 (79.5) | 29.1 (84.4) | 33.5 (92.3) | 35.3 (95.5) | 35.4 (95.7) | 34.0 (93.2) | 32.3 (90.1) | 32.1 (89.8) | 32.4 (90.3) | 32.3 (90.1) | 30.3 (86.5) | 27.0 (80.6) | 31.7 (89.1) |

| 日平均気温 °C (°F) | 20.1 (68.2) | 23.0 (73.4) | 27.6 (81.7) | 30.2 (86.4) | 30.7 (87.3) | 30.3 (86.5) | 29.2 (84.6) | 29.1 (84.4) | 29.1 (84.4) | 28.2 (82.8) | 24.9 (76.8) | 20.8 (69.4) | 26.93 (80.49) |

| 平均最低気温 °C (°F) | 13.8 (56.8) | 16.9 (62.4) | 21.7 (71.1) | 25.1 (77.2) | 26.0 (78.8) | 26.5 (79.7) | 26.1 (79) | 26.1 (79) | 25.8 (78.4) | 23.9 (75) | 19.6 (67.3) | 14.5 (58.1) | 22.2 (72) |

| 最低気温記録 °C (°F) | 8.2 (46.8) | 8.1 (46.6) | 12.7 (54.9) | 16.1 (61) | 19.6 (67.3) | 21.4 (70.5) | 23.1 (73.6) | 22.7 (72.9) | 22.7 (72.9) | 18.7 (65.7) | 12.0 (53.6) | 9.7 (49.5) | 8.1 (46.6) |

| 雨量 mm (inch) | 11 (0.43) | 30 (1.18) | 35 (1.38) | 60 (2.36) | 142 (5.59) | 288 (11.34) | 411 (16.18) | 349 (13.74) | 288 (11.34) | 143 (5.63) | 26 (1.02) | 17 (0.67) | 1,800 (70.86) |

| 平均降雨日数 (≥1.0 mm) | 1.2 | 2.2 | 3.0 | 4.8 | 8.7 | 14.7 | 20.5 | 20.2 | 15.7 | 8.1 | 1.5 | 0.9 | 101.5 |

| % 湿度 | 66 | 58 | 58 | 66 | 70 | 77 | 83 | 83 | 81 | 73 | 67 | 68 | 70.8 |

| 平均月間日照時間 | 204.6 | 203.4 | 226.3 | 234.0 | 226.3 | 123.0 | 93.0 | 105.4 | 117.0 | 182.9 | 192.0 | 204.6 | 2,112.5 |

| 出典:Hong Kong Observatory[17], NOAA (extremes, mean, humidity, 1971-1990) [18] | |||||||||||||

サイクロンによる被害

- 2021年5月20日 - ベンガル湾で発生したサイクロン「アムファン」が20日、インド東部とバングラデシュに上陸。コルカタでは、市内の道路の多くが浸水。市民約1400万人が電気を利用できなくなった[19]。

地理

コルカタの中心は、フーグリ川に近いダルハウジー広場であり、この付近にはオフィス街が広がっている。その少し南にはコルカタ発祥の地であるウィリアム要塞を中心として広大な中央公園であるモイダン公園(英語版)が広がっている。モイダン公園の南にはパークストリートがのび、道路を越えた南側は19世紀以来の高級住宅街となっている。インド国立図書館もこの地域にある。モイダン公園の東端を南北に走っているのがチョウロンギ通りで、この通り沿いには商店街が広がり、コルカタのメインストリートとなっている。チョウロンギ通り沿いには、1814年に設立されたインド最古で、アジア全体でも最も古い博物館であるインド博物館[20]がある。インド博物館の北隣を東西に延びているのが安宿街として有名なサダル・ストリートであり、世界各国から多くのバックパッカーが集まっている。チョウロンギ通りをさらに南に進むと、コルカタ成立以前からの古いカーリー寺院があり、現在でも寺院のあるカリガート地区は宗教都市の様相が見て取れる。ダルハウジー広場の少し北にはフーグリー川にかかるハウラー橋があり、東岸のコルカタと西岸のハウラーを結んでいる。ハウラーにはコルカタの中央駅であるハウラー駅がある。また、北カルカッタにはカルカッタ大学やタゴールの生家であるタゴール・ハウスがある。かつてのマラーター濠は埋め立てられて環状道路となっている。この環状道路の内側が最も古いコルカタである。コルカタの南北には衛星都市が列をなして続いているが、東西の湿地帯においても近年埋め立てが進み、住宅地域化が進んでいる。東部にはもう一つの鉄道ターミナルであり、北のダージリン方面の列車が発着するシアルダー駅がある。

東部郊外の東コルカタ湿地(英語版)は元々単なる都市下水路の汚水処理場であったが、太陽エネルギーによる生化学反応の導入で養魚池と変貌し、再処理水を利用して市の野菜と魚肉の供給の場となっている。2002年にラムサール条約登録地となった[21]。

経済

英領インドの首都だった時代にはインド最大の産業都市であり、繊維工業、金属工業、機械工業を中心とした大きな工業地帯を擁していたが、その後は相対的に地位を下げていった。さらにインド・パキスタン分離独立時に重要な後背地であった東パキスタン地区(ベンガル地方東部、現在のバングラデシュ)を失い[22]、その市場をダッカへと譲り渡したことで少なくない経済的打撃を受けた。1970年代にはボンベイにインドの経済の中心の地位を譲ったが、現在でも東部インドの経済の中心地であり、インドで2番目に大きな証券取引所であるカルカッタ証券取引所を持ち、また大企業の本社も多くおかれている。

コルカタ港はインド有数の港であるが、感潮河川のフーグリ川の河港であり、ガンジス河口からは150㎞ほど遡航せねばならない。ガンジス川の河道は泥の堆積によって徐々に東へと移動する傾向にあり、ガンジス支流で最も東に位置するフーグリ川はかつては本流だったものの現在では支流の一つに過ぎず、泥の堆積も著しい。このためコルカタ港は水深10m程度と浅く、大型船の入港はできない。特に乾季には水量が減少し、運行に支障がある。この状況を改善するために河口近くにあらたにハルディア港が建設されたが、ハルディアも水深が深いとは言えず、インド東部の港湾需要を十分に満たしているとは言えない。フーグリ川の水量を増加させることで堆積した泥を押し流し、あわせて乾季の水量を増加させて水深を確保し、コルカタの港湾機能を少しでも改善させるために、1971年、ガンジス川本流のファラッカにファラッカ・ダムを建設した。しかしこれはバングラデシュとの国境からわずか18㎞上流にすぎず、乾季の貴重な水量の大部分が奪われ農耕に悪影響が現れるとしてバングラデシュ政府が猛反発し、水利権の紛争が勃発した[23]。この状況を改善するため、1997年にはファラッカ協定が結ばれて以後30年間の水配分が決定された[24]。

住民

| 調査 | 総計 | %± |

|---|---|---|

| 1981年 | 9,194,000 | — |

| 1991年 | 11,021,900 | 19.9% |

| 2001年 | 13,114,700 | 19.0% |

| 2011年 | 14,112,536 | 7.6% |

| ソース・インド国勢調査[25] | ||

| コルカタの宗教[26] | ||||

|---|---|---|---|---|

| 宗教 | 割合 | |||

| ヒンドゥー教 | 77.68% | |||

| イスラム教 | 20.27% | |||

| キリスト教 | 0.88% | |||

| ジャイナ教 | 0.46% | |||

| その他 | 0.71% | |||

コルカタの市民はカルカッタンまたはコルカタンと呼ばれる.[27][28]。2011年の国勢調査では、コルカタ地区には185km2に4,486,679人の住民が暮らしていた[29]。人口密度は24,252/km²だった。この数字は、2001年から2011年の10年の間に1.88%の減少を示した。性比は男性1000人に対し女性は899人であり、全国平均に比べ女性の比率が低い[30]。この男女比率は、主にビハール州、ウッタル・プラデーシュ州、オリッサ州といった近隣諸州や西ベンガル州の周辺農村地域からの男性の流入によってもたらされている。これらの労働者は故郷に妻子を残して働きに出てきているからである[31]。コルカタの識字率は87.14%であり、インド全国平均の74%を大きく上回っている[32]。コルカタ市を中心とするコルカタ大都市圏の人口は2011年に14,112,536人だった.[25]。

コルカタの人口の大半はベンガル人である。マイノリティの中でも、とくにビハール人とマルワリー(ラージャスターン系)は大規模なコミュニティを形成している.[33]。ほかの小さなコミュニティとしては、中国人、タミル人、ネパール人、オリッサ人、テルグ人、アッサム人、グジャラート人、アングロ・インディアン、アルメニア人、ギリシア人、チベット人、マハーラーシュトラ人、コンカニ人、ケララ人、パンジャブ人、およびパールシーなどがある。アルメニア人、ギリシャ人、ユダヤ人、および外国起源の他のグループの人口は20世紀を通じて減り続けた。ユダヤ人の場合は1948年のイスラエル建国後にその傾向が特に顕著となった[34]。インド唯一のチャイナタウンは、東コルカタにある。中国人は最盛期には20,000人いたものの、2009年には10分の1の2,000人にまで減少していた。これは1962年の中印国境紛争によって両国間の関係が悪化し、インド市民権の拒否などによっての強制送還やより良い経済状況を求めての海外移民などが増加したことによる[35]。中国人はそれまでは製革業界や中華料理のレストランなどで生計をたてていた[36]。

ベンガル語は西ベンガル州の公用語であり、コルカタでもっとも使われる支配的な言語である[37]。英語は特にホワイトカラーの労働者によって話されている。ヒンディー語やウルドゥー語も少数派だがかなり多くの人々によって話されている.[38][39]。2001年の国勢調査によると、人口の77.68%がヒンドゥー教徒であり、20.27%がイスラム教徒、0.88%がキリスト教、0.46%がジャイナ教だった[40]。残りの少数派には、シク教徒や仏教徒、その他の諸宗教が含まれている[40]。人口の0.19%は調査において宗教を明かさなかった[40]。

交通

鉄道やバスなどでインド国内の他の都市と結ばれている他、近年は格安航空会社の航空便の使用が増えている。

空港

国際空港としてネタジ・スバス・チャンドラ・ボース国際空港(旧名ダムダム空港)があり、各国からの国際線やインド国内線はこの空港を使用する。日本からの直行便はないため、成田国際空港・関西国際空港などからニューデリーかムンバイ、もしくはバンコク・シンガポール・クアラルンプール等の各国際空港で乗り継いでコルカタに入ることとなる。

鉄道

コルカタはイギリス東インド会社による植民地経営の中心地だった影響もありインド各地とは鉄道で結ばれている。特にコルカタと首都デリーをアサンソル(Asansol)、ビハール州の州都パトナー(Patna)、(ビハール州内の経路はパトナーの代わりに仏教聖地ブッダガヤ近郊のガヤー経由も多い)、ヒンドゥー教聖地であるヴァーラーナシー、プラヤグラージ(Prayagraj、旧称Allahabad)、工業都市カーンプル(Kanpur)経由で結ぶ幹線はインドの鉄道の中でも最も重要な路線の一つである。

また、コルカタと南部の大都市チェンナイまでをインド洋沿いにオリッサ州州都のブバネーシュワル(Bhubaneswar)、港湾都市ヴィシャーカパトナム(Visakhapatnam)、ヴィジャヤワーダ(Vijayawada)などを経由して結ぶ路線、チェンナイに向かう路線から分岐し工業都市ジャムシェードプル(Jamshedpur)、ビラースプル(Bilaspur)、ナーグプル(Nagpur)経由で内陸部を横断しアラビア海沿岸の大都市ムンバイまで行く路線も重要な幹線である。

コルカタ近郊で最大の駅は狭義のコルカタ市内ではなくフーグリ川右岸のハウラー市(Howrah)にあるハウラー・ジャンクション駅(Howrah Junction)である。同駅の長距離急行列車は近郊電車の合間を縫って設定されており、早朝、昼過ぎ、夕方以降の発車多い。目的地はインド各地にわたる。そのほかにも下記に挙げるようなターミナル駅がある。

ハウラー・ジャンクション駅(Howrah Junction、国鉄略称HWH)は1854年に作られたインドでも最も歴史のある駅の一つである。ホーム数は20面以上ありコルカタはもとよりインドでは最大の駅、世界的にも有数の規模を誇る巨大な駅である。前述のようにコルカタ市内とは川を挟んでおり、駅のすぐ脇に両市を結ぶハウラー橋が掛けられている。橋がボトルネックとなり周辺は渋滞しやすく、これを解消するために第2フーグリー橋が建設された。さらにコルカタ中心部からハウラー駅までを結ぶ地下鉄(メトロ)が2023年1月の開業を目標に建設中である。 シアルダー駅(Sealdah、国鉄略称SDAH)はコルカタ市街地の東側に位置する。開業は1862年。近郊電車の発着が多い駅であるが、電車の合間を縫ってハウラー駅と同じような時間に長距離の急行列車が何本か設定されている。インド洋沿いの都市と極東部を結ぶ列車などではターミナル駅となる両駅には乗り入れないような列車も設定されており、その場合は近郊のダンクニ・ジャンクション駅(Dankuni Junction、国鉄略称DKAE)に停車し利用者の利便性を確保している列車が多い。ターミナルの分散化が進められており、2006年にはコルカタ市街地にコルカタ駅(Kolkata、国鉄略称KOAA、旧称Chitpur)が開業した。また、ハウラー駅の南側数㎞のところにあるシャリマー駅(Shalimar、国鉄略称SHM)も長距離急行列車が発着する。

列車の行先によりターミナル駅が概ね分かれており、西ベンガル州北東部やアッサム州、トリプラ州などのインド北東部へ向かう列車はシアルダー駅やコルカタ駅もしくはダンクニ駅発着が多い。中部から北西部に向かう列車はハウラー駅発着が多く一部がシアルダー駅発着、インド洋沿岸やアラビア海沿岸に向かう列車はハウラー駅もしくはシャリマー駅発着が多い。バングラデッシュに向かう国際列車マイツリーエクスプレス(Maitree Express)はコルカタ駅発着で運行される。ただし、例外も一部存在する。

なお、ハウラー駅とシアルダー駅はカナ表記でそれぞれハオラ、セアルダーなどと表記される場合がある。

-

フーグリー川沿いに建つハウラー駅

フーグリー川沿いに建つハウラー駅 -

ハウラー駅の待合室

ハウラー駅の待合室 - シアルダー駅入口

コルカタは近郊電車(通勤電車 suburban railway)が発達しており、各方面に概ね50㎞-100kmの近郊電車路線が整備されている。

また、市内には1984年開業のインドで最も古い地下鉄であるコルカタ地下鉄がある。インドの大都市おける地下鉄はこのあと2002年にデリーで開業するまで作られなかった。デリーでの地下鉄網構築に成功して以降各地で地下鉄の建設が進んでいる。コルカタにおいても長らく一路線のみであったが、2010年代以降既存路線の延伸の他4本程度の新規路線計画が具体化しつつある。

インドでは唯一のトラム(路面電車: CTC)が走っている

-

地下鉄及び近郊電車の路線図

地下鉄及び近郊電車の路線図 -

コルカタ近郊の近郊電車の駅。非常に混雑する。

コルカタ近郊の近郊電車の駅。非常に混雑する。

バス

地下鉄のエスプラネード駅(Esplanade)近くに長距離バス用のバスターミナルがあるほか、各ターミナル駅から市内各地へ路線バスが多数運行されており、安価に移動できる手段として市民に親しまれている。バスの運営会社は州の公社(West Bengal Surface Transport Corporation、略称WBSTC)のものと民間のものがある。

鉄道と同じく2020年代になっても非冷房車が残り、運賃にも差が付けられている。また、運転手だけのワンマン運転を行うバスは少なく、切符の販売と運賃回収、客の呼び込みを行う車掌が乗務しているバスが特に民間のものに多い。

-

民間の長距離バス(非冷房車)

民間の長距離バス(非冷房車) -

WBSTCの文字を入れた公営バス

WBSTCの文字を入れた公営バス

船

コルカタの港湾機能はコルカタの50㎞南西に位置する外港であるハルディアが担っている。

その他

コルカタの市内交通としてはほかに、他のインド都市にもあるオートリクシャーやタクシー、バスなどもある。また、コルカタには現在インドで唯一の人力車(リクシャー)が残っているが、1997年に新規ライセンスの発給が停止されたため、やがて消滅する流れにある。ムンバイと同じく4厘のタクシーが比較的多く、また交差点では信号機による交通整理が行われることもほかのインドの都市とは違う点となっている。

教育

文化

19世紀には黄金のベンガルと呼ばれた豊かさを背景に、ラビンドラナート・タゴールなどの大詩人を多く輩出した。マザー・テレサが1948年から1997年まで活動を行ったのもコルカタである。また、アジア初のノーベル経済学賞を受賞したアマルティア・センもコルカタ大学を卒業している。ベンガルでは古くから演劇が盛んであったが、ここにイギリス人がシェイクスピアなどのヨーロッパ演劇を持ち込み、さらにそれに刺激を受けて独自の演劇が発展を遂げて、19世紀末以降コルカタはインド演劇の中心都市となった。また、コルカタ出身のサタジット・レイは大映画監督として名をはせた。

コルカタには1857年創立のコルカタ大学をはじめ多くの大学がある。

スポーツ

クリケット

クリケットは非常に人気の高いスポーツである。最も象徴的な現代エンターテイメントとも言われ、ボリウッド映画より人気が高いと評される[41]。トゥエンティ20形式のプロリーグであるインディアン・プレミアリーグ (IPL)所属のコルカタ・ナイトライダーズが所在している。2012年シーズンと2014年シーズンに2度の優勝経験がある。ホームスタジアムはイーデン・ガーデンズであり、過去にはクリケット・ワールドカップの会場にもなっている。IPLの1試合当たりの放映権料は約11億4000万ルピー(約20億円)であり、サッカーのプレミアリーグなどを上回り、世界のプロスポーツリーグでNFLに次ぐ2位となった[42]。2022年のフォーブスの発表によると、コルカタ・ナイトライダーズの資産価値は11億ドルであり、北米4大プロスポーツリーグや欧州サッカーの強豪チームに劣らない規模がある[43]。

サッカー

サッカーも人気のスポーツである。世界最高峰のクリケットプロリーグであるインディアン・プレミアリーグ(IPL)のコルカタ・ナイトライダーズが本拠地を置いている。またサッカーでは2013年現在、Iリーグ1部にイースト・ベンガルFC、モフン・バガンAC、パリアン・アローズ、プラヤーグ・ユナイテッドSCの4チームがコルカタに本拠を置いている。この4チームはともに、コルカタ東部の湿地埋立地であるソルトレイク地区にあるソルトレイク・スタジアム(観客収容数12万人)を本拠としている。とくにイースト・ベンガルFCとモフン・バガンACは2大名門チームであり、ダービーマッチであるコルカタダービーにおける両チームの対決は多くの観客を集める。

姉妹都市

ピッツバーグ、アメリカ合衆国

ピッツバーグ、アメリカ合衆国 ロングビーチ、アメリカ合衆国

ロングビーチ、アメリカ合衆国 ダラス、アメリカ合衆国

ダラス、アメリカ合衆国 ジャージーシティ、アメリカ合衆国

ジャージーシティ、アメリカ合衆国 オデッサ、ウクライナ

オデッサ、ウクライナ ナポリ、イタリア

ナポリ、イタリア テッサロニキ、ギリシャ

テッサロニキ、ギリシャ 仁川広域市、大韓民国

仁川広域市、大韓民国 ダッカ、バングラデシュ

ダッカ、バングラデシュ マカオ、特別行政区

マカオ、特別行政区 昆明市、中国

昆明市、中国

出身著名人

コルカタが登場するフィクション作品

注釈

- ^ IPA: [kolkat̪a]

出典

- ^ 世界の都市圏人口の順位(2016年4月更新) Demographia 2016年10月29日閲覧。

- ^ 「南アジアの国土と経済 第1巻 インド」p186 B.L.C.ジョンソン著 山中一郎・松本絹代・佐藤宏・押川文子共訳 二宮書店 昭和61年4月1日第1刷

- ^ 『ジョージ王朝時代のイギリス』 ジョルジュ・ミノワ著 手塚リリ子・手塚喬介訳 白水社文庫クセジュ 2004年10月10日発行 p.65

- ^ 横井勝彦著 『アジアの海の大英帝国』 講談社 p52-66 ISBN 978-4061596412

- ^ 「世界の大都市(下)」p76 高野史男編 大明堂 昭和54年6月22日発行

- ^ 辛島昇・前田専学・江島惠教ら監修『南アジアを知る事典』p166 平凡社、1992.10、ISBN 4-582-12634-0

- ^ カルカッタでヒンズー教徒と回教徒が衝突『大阪毎日新聞』大正15年4月5日(『大正ニュース事典第7巻 大正14年-大正15年』本編p25 大正ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ Randhawa, K. (15 September 2005). "The bombing of Calcutta by the Japanese". BBC. Retrieved 26 April 2006.

- ^ Jump up ^ "Pacific War timeline: New Zealanders in the Pacific War". New Zealand Ministry for Culture and Heritage. Retrieved 13 October 2008.

- ^ 「世界歴史の旅 北インド」p103 1999年7月25日1版1刷発行 辛島昇・坂田貞二編 山川出版社

- ^ 「都市の顔・インドの旅」p7 坂田貞二・内藤雅雄・臼田雅之・高橋孝信編 春秋社 1991年10月30日第1刷

- ^ Biswas, S. (2006年4月16日). “Calcutta's colorless campaign”. BBC News. オリジナルの2012年2月14日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20120214053922/http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4909832.stm 2006年4月26日閲覧。

- ^ Dutta, Krishna (2003). Calcutta: a cultural and literary history. Oxford, UK: Signal Books. pp. 185–87. ISBN 978-1-902669-59-5. オリジナルの28 July 2011時点におけるアーカイブ。. https://books.google.com/books?id=UKfoHi5412UC 2012年1月30日閲覧。

- ^ Singh, Chandrika (1987). Communist and socialist movement in India: a critical account. New Delhi: Mittal Publications. pp. 154–55. ISBN 978-81-7099-031-4. オリジナルの16 June 2013時点におけるアーカイブ。. https://books.google.com/books?id=2Sl1vY5gAdsC&dq 2012年1月30日閲覧。

- ^ Dutta, Tanya (22 March 2006). "Rising Kolkata's winners and losers". BBC.

- ^ 「世界の大都市(下)」p74 高野史男編 大明堂 昭和54年6月22日発行

- ^ “Climatological normals of Calcutta, India”. Hong Kong Observatory. 2011年5月4日閲覧。

- ^ “Calcutta/Alipore Climate Normals 1971-1990”. National Oceanic and Atmospheric Administration. 2012年12月24日閲覧。

- ^ “大型サイクロン、死者80人以上 インド東部とバングラデシュ”. BBC (2021年5月22日). 2021年5月25日閲覧。

- ^ 日本経済新聞2015年1月3日朝刊「インドの仏 仏教美術の源流展」告知記事

- ^ “East Calcutta Wetlands | Ramsar Sites Information Service”. rsis.ramsar.org (2002年8月19日). 2023年4月8日閲覧。

- ^ 「南アジアの国土と経済 第2巻 バングラデシュ」p3 B.L.C.ジョンソン著 山中一郎・松本絹代・佐藤宏・押川文子共訳 二宮書店 昭和61年10月15日第1刷

- ^ 「南アジアの国土と経済 第1巻 インド」p76 B.L.C.ジョンソン著 山中一郎・松本絹代・佐藤宏・押川文子共訳 二宮書店 昭和61年4月1日第1刷

- ^ 「ヒマラヤ世界」p248 向一陽 中公新書 2009年10月25日発行

- ^ a b “Urban agglomerations/cities having population 1 million and above” (PDF). Provisional population totals, census of India 2011. Registrar General & Census Commissioner, India (2011年). 2012年1月26日閲覧。

- ^ “Census of India – Socio-cultural aspects”. Government of India, Ministry of Home Affairs. 2011年3月2日閲覧。

- ^ “Calcuttan”. dictionary.com. 2011年12月10日閲覧。

- ^ Prithvijit (2011年11月14日). “Kolkatans relish a journey down familiar terrain”. Times of India (New Delhi). http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-11-14/kolkata/30396787_1_first-film-strong-film-culture-satyajit-ray 2012年2月2日閲覧。

- ^ “Area, population, decennial growth rate and density for 2001 and 2011 at a glance for West Bengal and the districts: provisional population totals paper 1 of 2011: West Bengal”. Registrar General & Census Commissioner, India. 2012年1月26日閲覧。

- ^ “Sex ratio, 0–6 age population, literates and literacy rate by sex for 2001 and 2011 at a glance for West Bengal and the districts: provisional population totals paper 1 of 2011: West Bengal”. Registrar General & Census Commissioner, India. 2012年1月29日閲覧。

- ^ Dutta, Romita (2011年4月5日). “Kolkata sees dip in population, suburbs register an increase”. Mint (New Delhi: Hindustan Times). http://www.livemint.com/2011/04/05224458/Kolkata-sees-dip-in-population.html 2011年12月10日閲覧。

- ^ “Population census 2011”. Census of India 2011, Government of India. 2011年12月6日閲覧。

- ^ “Basic statistics of Kolkata”. Kolkata Municipal Corporation. 2008年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年11月2日閲覧。

- ^ Basu, Moni (2010年3月29日). “Twilight comes for India's fading Jewish community”. CNN. https://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/03/29/india.jews/index.html 2012年2月25日閲覧。

- ^ Thampi, Madhavi, ed (2005). India and China in the colonial world|. New Delhi: Social Science Press. pp. 60–64. ISBN 81-87358-20-3. https://books.google.co.jp/books?id=IZ5RdT5mHHIC&redir_esc=y&hl=ja 2012年1月31日閲覧。

- ^ “Calcutta's Chinatown facing extinction over new rule”. Taipei Times (Taipei, Taiwan). (2011年4月18日). http://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2004/07/31/2003181147 2011年4月25日閲覧。

- ^ “Basic statistics of Kolkata”. Kolkata Municipal Corporation. 2012年2月5日閲覧。

- ^ Roy, Anirban (2011年5月27日). “West Bengal to have six more languages for official use”. India Today (Noida, India). http://indiatoday.intoday.in/story/west-bengal-mamata-banerjee-recognizes-six-non-bengali-languages/1/139450.html 2012年1月26日閲覧。

- ^ “Bengal gives second language status to Urdu in 18 areas”. Asian Age. Press Trust of India (New Delhi). (2012年2月4日). http://www.asianage.com/india/bengal-gives-second-language-status-urdu-18-areas-955 2012年2月9日閲覧。

- ^ a b c “Census GIS household”. Registrar General & Census Commissioner, India. 2012年2月4日閲覧。

- ^ What India needs is more cricket and less Bollywood Financial Times 2023年9月16日閲覧。

- ^ IPL media rights sold for Rs 48,390 crore for a 5 year period: BCCI Secretary Jay ShahThe Economic Times 2023年9月20日閲覧。

- ^ Indian Premier League Valuations: Cricket Now Has A Place Among World’s Most Valuable Sports Teams Forbes 2023年9月20日閲覧。

関連項目

- 3C政策

- スバス・チャンドラ・ボース

- ソナガチ

- サダルストリート

- トクホン - カルカッタからコルカタへの改名の際、「こる肩」という単語とコルカタを掛け合わせたものをネタにしたテレビCMを放映したことがある。

- カッタくん

外部リンク

- 『コルカタ』 - コトバンク

ウィキトラベルには、コルカタに関する旅行ガイドがあります。

ウィキトラベルには、コルカタに関する旅行ガイドがあります。- 地図 - Google マップ

| |

|---|---|

| 2000万以上 | |

| 1000万以上 | |

| 500万以上 | |

| 200万以上 | |

| 100万以上 | |

| 太字は州都または連邦直轄領。人口は都市的地域を含む。 | |

| |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アフリカ (4) | |||||||||

| アジア (27) |

| ||||||||

| ヨーロッパ (5) | |||||||||

| 北アメリカ (3) | |||||||||

| 南アメリカ (5) | |||||||||

座標: 北緯22度34分22秒 東経88度21分50秒 / 北緯22.57278度 東経88.36389度 / 22.57278; 88.36389 (コルカタ)