笠岡市

| かさおかし 笠岡市 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

笠岡市立カブトガニ博物館(右側の建物) | |||||

| |||||

| 国 |  日本 日本 | ||||

| 地方 | 中国地方(山陽地方) | ||||

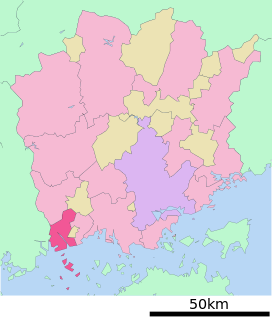

| 都道府県 | 岡山県 | ||||

| 市町村コード | 33205-4 | ||||

| 法人番号 | 5000020332054 | ||||

| 面積 | 136.07km2 | ||||

| 総人口 | 43,061人 [編集] (推計人口、2024年5月1日) | ||||

| 人口密度 | 316人/km2 | ||||

| 隣接自治体 | 井原市、浅口市、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町 広島県福山市 香川県:丸亀市、三豊市、仲多度郡多度津町 | ||||

| 市の木 | イチョウ | ||||

| 市の花 | キク | ||||

| 笠岡市役所 | |||||

| 市長 | [編集] 栗尾典子 | ||||

| 所在地 | 〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1番地の1 北緯34度30分26秒 東経133度30分26秒 / 北緯34.50714度 東経133.50736度 / 34.50714; 133.50736座標: 北緯34度30分26秒 東経133度30分26秒 / 北緯34.50714度 東経133.50736度 / 34.50714; 133.50736  市庁舎位置  | ||||

| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||

|

■ ― 政令指定都市 / ■ ― 市 / ■ ― 町・村 | |||||

| 地理院地図 Google Bing GeoHack | |||||

| |||||

笠岡市(かさおかし)は、岡山県の南西部にある市。1952年(昭和27年)市制施行。旧備中国であるが歴史的に広島県福山市との繋がりが深く幕藩体制下では福山藩領となり、市制施行後も一部地域が福山市への編入を求めていた(茂平村越県合併騒動)。現在は隣接する福山市のベッドタウンとして福山都市圏を構成し、行政間の連携も多い。

瀬戸内海に面し、南には広大な笠岡湾干拓地と大小32の島々からなる笠岡諸島が広がる。

概要

「笠岡」の地名は、吉備氏の一族「笠臣氏」の勢力範囲であったことに由来するとされる[1]。隅田川・今立川などからの土砂が堆積した堆積平野を基盤に、近世以降は福山藩などによって干拓・埋め立てが行われ現在の市街が形成される[2]。

瀬戸内海の中央で主要な潮待ち港であった鞆の浦から近い良港を持ち古来より海運業が栄える。山陰地方の日本海と山陽地方の瀬戸内海を結ぶ陰陽連絡街道の一部であり、中国山地の東城(現庄原市)と笠岡を結ぶ東城街道も作られ荷揚港の役を果たした。また笠岡市金浦の魚市場から高梁市吹屋地区へ鮮魚を運んだ魚荷道「とと道」の起点ともなった。とと道は明治期に「魚仲士(うおなかせ)」と呼ばれる運搬役が金浦から矢掛、美星、成羽などを経由し銅の生産で繁栄した吹屋地区までの約60kmをリレー方式で12時間かけて結んだ。

鎌倉時代には幕府の御家人である陶山氏、その後村上水軍の支配を受ける。室町時代末期に村上隆重の築いた笠岡城は村上家の村上景広、安芸国(広島県)の毛利元康と引き継がれるが後に廃城となり、江戸時代初期には福山藩水野氏の領地となる。水野氏は優れた土木技術と莫大な資金を投じ、元来平地の少ない笠岡の新田開発を推し進め、灌漑事業や産業育成を行い近代笠岡の基礎を築いた。江戸時代中期に水野家断絶のため一時倉敷代官所の管轄となるが、社会制度の差異が大きな所領を広域にわたって統轄する不具合からわずか2年後の元禄13年(1700年)に笠岡代官所が設置され、幕末までの約170年間にわたり笠岡代官による支配が続いた。

明治4年(1871年)廃藩置県により笠岡は福山県となるが、元徳川譜代福山藩のそしりを免れることはできず深津県・小田県・岡山県と短期間に強引な県名・県域の変更が繰り返された。最終的には、明治9年(1876年)笠岡の西端に確定した県境により、広島県に移管された旧福山藩領の大部分から分離させられる事となる。なお小田県時代の県庁は現在の笠岡小学校に置かれ現在も遺構が残る。

中心市街地の笠岡は、真言宗大仙院の門前町として発展[3]。周辺の村々は半農半漁で生計を立てた。近代までは海運業が栄えるが昭和期以降に用いられるようになった大型船は遠浅な笠岡港に接岸することができず、海運業は廃れていった。戦前までの主力産業は花卉を含む農業と島嶼部の採石業である。戦後は福山市と共に備後工業整備特別地域に指定され、工業化が進む。両市に跨がって造成された日本鋼管福山製鉄所(現JFEスチール西日本製鉄所)は世界最大級の規模を持ち、福山市が全国1位を誇る粗鋼生産の一翼を担っている。また新たに造成された広大な笠岡湾干拓地では、酪農を含めた農業が発展する。山陽新幹線、山陽本線、山陽自動車道、国道2号といった中国地方の主要な交通・物流の大動脈が市内を横断している。

岡山県ではあるが旧備前国の岡山市をはじめ同じ旧備中国の倉敷市などを含めた県内の大部分とは明治の府県統合まで異なる歴史を歩んできた地域である。このため、文化的にも経済的にも隔たりがある。約25~50km離れた岡山市や倉敷市などよりも、隣接する福山市と緊密に繋がりその影響が大きい。

近年は転出増、少子高齢化による人口減少が非常に早いペースで進み、1960年に7万2千人[4]を超えた人口は4万5千人[5]を割り込んだ。近隣の井原市、浅口市、矢掛町と比べても人口減が顕著となっている。

地理

地形・地勢

市域は北は井原市、小田郡矢掛町に東は里庄町、浅口市に西は広島県福山市に接している。井原市・矢掛町への市境付近は山が連なる。福山市との間は県境としては非常になだらかである。

2007年7月23日撮影の24枚を合成作成。国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。

笠岡市は港町を中心とした旧笠岡町、旧金浦町と複数の農山漁村との合併により成立した都市である。平地が少なく、市街地は笠岡駅周辺と富岡湾干拓地(約103ha)[6]、狭隘な谷状平地で形成され、北部は概ね中山間地域の農村集落、海岸線沿いの地域では漁港を中心とした集落が点在するという構造になっている[7]。また、市の南西部に造成された広大な笠岡湾干拓地(1811ha)には、農地や工業地が広がるが居住人口は少ない。

市の南には瀬戸内海が広がり、笠岡湾が入り込んでいる。沿岸部の干潟には「生きている化石」とも呼ばれる絶滅危惧種のカブトガニが生息する。神島(こうのしま)と西大島の間の海域は国の天然記念物に指定され、生息地の保全などを通して保護活動が行われている。

神島より南に笠岡諸島があり、六島は岡山県最南端である。笠岡諸島は「せとうち備讃諸島」として日本遺産に登録されている[8]。

市内の河川は吉田川系を除きいずれも平均流水位が 0.2~0.3m、川幅も5m内外で降雨時以外はほとんど流水のない[9]矮小なものである。水不足に悩まされた歴史から、水源確保のためのため池が数多く作られた。

- 笠岡諸島

- 主な山

- 御岳山 (320m)、栂丸山 (306m)、応神山 (215m)、妙見山 (282m)、龍王山(267m)、神の峰(201m)

- 主な河川(二級河川)

- 大島川水系(3.9km)

- 今立川水系(7.2km)

- 吉田川水系(5.0km)

- 用之江川水系(4.2km)[10]

- 主なダム

- 尾坂ダム

土壌

市内は北部山地の一部に普通褐色森林土が分布するが、その他は陸成未熟土である真砂土(花崗岩風化物)が多く見られる[11]。真砂土は傾斜地での安定性が著しく悪く脆いため、市内の傾斜地では土砂崩れの被害が頻発し「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(特土法)」では笠岡市の全域が特殊土壌地帯として指定されている[12][注釈 1]。また埋立地、干拓地では客土地帯が広がる。

気候

典型的な瀬戸内海式気候であり、夏の季節風は四国山地に、冬の季節風は中国山地によって遮られるため年間を通じて天候や湿度が安定している。降水月が5~7月(梅雨時)と9月(秋雨・台風時)の二峰性となっている。年平均気温は15.7℃、年間降水量は1055.1mmと瀬戸内地域でも特に温暖で少雨である[13][注釈 2]。冬~春にかけては、中国大陸から飛来する黄砂が観測されることも多い。太平洋高気圧に覆われる夏季には瀬戸内海沿岸特有の凪が発生し、日中の気温が35℃を超える猛暑となる日もある。冬季には氷点下まで下がる日があり降雪も見られるが、積雪はまれである。

| 笠岡(1991年 - 2020年)の気候 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |

| 最高気温記録 °C (°F) | 16.5 (61.7) | 21.7 (71.1) | 23.2 (73.8) | 28.5 (83.3) | 32.2 (90) | 34.7 (94.5) | 38.0 (100.4) | 38.0 (100.4) | 37.6 (99.7) | 31.9 (89.4) | 26.7 (80.1) | 20.0 (68) | 38.0 (100.4) |

| 平均最高気温 °C (°F) | 9.4 (48.9) | 10.2 (50.4) | 13.5 (56.3) | 19.0 (66.2) | 23.9 (75) | 27.1 (80.8) | 31.1 (88) | 32.8 (91) | 28.7 (83.7) | 23.1 (73.6) | 17.2 (63) | 11.8 (53.2) | 20.6 (69.1) |

| 日平均気温 °C (°F) | 4.5 (40.1) | 5.1 (41.2) | 8.3 (46.9) | 13.6 (56.5) | 18.6 (65.5) | 22.6 (72.7) | 26.7 (80.1) | 28.0 (82.4) | 24.1 (75.4) | 18.0 (64.4) | 12.0 (53.6) | 6.7 (44.1) | 15.7 (60.3) |

| 平均最低気温 °C (°F) | 0.0 (32) | 0.3 (32.5) | 3.1 (37.6) | 8.2 (46.8) | 13.5 (56.3) | 18.7 (65.7) | 23.2 (73.8) | 24.2 (75.6) | 20.1 (68.2) | 13.5 (56.3) | 7.3 (45.1) | 2.2 (36) | 11.2 (52.2) |

| 最低気温記録 °C (°F) | −6.7 (19.9) | −7.3 (18.9) | −4.2 (24.4) | −1.7 (28.9) | 3.6 (38.5) | 10.4 (50.7) | 15.8 (60.4) | 16.7 (62.1) | 9.1 (48.4) | 2.5 (36.5) | −1.3 (29.7) | −4.3 (24.3) | −7.3 (18.9) |

| 降水量 mm (inch) | 33.0 (1.299) | 41.6 (1.638) | 76.6 (3.016) | 81.2 (3.197) | 102.7 (4.043) | 160.7 (6.327) | 172.9 (6.807) | 80.0 (3.15) | 129.2 (5.087) | 87.5 (3.445) | 50.2 (1.976) | 39.6 (1.559) | 1,055.1 (41.539) |

| 平均降水日数 (≥1.0 mm) | 4.7 | 6.5 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 10.5 | 9.4 | 6.9 | 8.3 | 6.9 | 5.8 | 5.6 | 90.5 |

| 平均月間日照時間 | 150.1 | 146.3 | 181.8 | 196.9 | 212.0 | 162.3 | 194.1 | 224.5 | 167.8 | 172.1 | 152.5 | 150.1 | 2,110.5 |

| 出典1:Japan Meteorological Agency | |||||||||||||

| 出典2:気象庁[14] | |||||||||||||

人口

市全体としては少子高齢化と人口減少が早い速度で進んでおり、日本創成会議が公表した「消滅可能性都市」に指定されている。2023年8月末現在の人口は4万5011人であり[15]、ピークだった1960年の7万3232人から4割近く減少した。特に北部や島嶼部は過疎化が進み、社会インフラや学校の維持すら困難な地域も多い。高齢化率78.8%の小飛島(こびしま)をはじめとして島嶼部では少子高齢化が顕著である[16]。

平成27年国勢調査によると直近5年間で市総人口の6.7%にあたる3672人が減少した。15歳から39歳までの生産年齢前期の人口の流出が特に顕著となっており、生産年齢前期の人口の転入転出の差引増減は795人減であり、他の年齢層も含めた733人減を上回っている状況にある。また、生産年齢前期の人口の男女別人口移動を見ると、男性より女性の流出傾向が高く、流入数も男性が高く、女性が低い状況である。その原因は、高校卒業後に市外や県外の大学等に進学し、大学卒業後の就職先として地元にUターンする若者が少ないこと、特に女性に魅力ある就職先が少ないことなどであると内閣府地方創生推進事務局は分析している[17][注釈 3]。

2000年代に入ると主に工業地帯の労働者として中国人、2010年代にはベトナム人技能実習生の居住が見られるようになった。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 笠岡市と全国の年齢別人口分布(2005年) | 笠岡市の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 笠岡市 ■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

笠岡市(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

隣接する自治体

| 井原市 | 井原市 矢掛町 | 矢掛町 |  |

| 福山市 |  | 浅口市 里庄町 | ||

笠岡市 笠岡市  | ||||

| ||||

| 三豊市 | 多度津町 |

地域圏

- 「福山都市圏」も参照

律令国では笠岡市はほぼ全域が山陽道備中国である。また笠岡市の成立前、現市域は小田郡に含まれた。天気予報などでは笠岡市は岡山県南部にあることから「岡山県南部」として扱われる。

県内に9つ設置された旧地方振興局単位では笠岡市は井原市、小田郡矢掛町、浅口郡各町などとともに井笠地方振興局の管轄地域に含まれた。また2005年の地方振興局が県内3つの県民局に再編された後は倉敷市などとともに備中県民局に属し、旧井笠地方振興局が移行した井笠支局に管轄される。2006年には、従来の「岡山ナンバー」から、 倉敷市、井原市、浅口市などとともにご当地ナンバーである「倉敷ナンバー」の対象エリアとなった[注釈 4]。県内の行政上はこの単位で、すなわち備中圏の井笠地方として扱われることが一般的で ある[18]。

一方で笠岡市は井原市とともに福山都市圏に属し、生活圏、経済圏としては福山市との関係が強く、行政上の区分と乖離が生じている。また当地域の中心都市は福山市であるため、笠岡市・井原市共に市外最大の通勤先が福山市[19]であるなど井笠圏内の交流よりもそれぞれが独立的に福山市と繋がる。笠岡市から福山市への通勤・通学率は21.1%であり、福山都市圏内では府中市(25.1%)についで多い[20]。

商業上も買回り品(普通生活雑貨ではない家具・家電などの耐久消費財、趣味品、衣料品など)については、越境し福山市内の商業施設や商店で購入する笠岡市民が多い。一方、笠岡市内の商業施設が福山市を商圏とすることも多く見られる。

福山市と一体的に扱う都合上、古くから政経民間において備後を冠することが多く見られる。笠岡市は国の指定する備後工業整備特別地域であり、笠岡市が後援する「備後フィッシュ」ブランドは笠岡市域で漁獲された魚介を含むなど公的機関が備後と指す範囲に笠岡を含めることがある。しかし一部を除く市域のほとんどは歴史的にも備後国ではなく備中国であることから律令国とは異なる慣用的な表現である。

- 福山市との強い関係を示す主な事例

- 都市雇用圏の定義では福山市の10%通勤圏にあたるなど県境をまたいでいるにもかかわらず深い交流関係を持つ。

- 両市は、消防車・救急車の相互出動や、図書館間の相互貸し出し協定(笠岡市立図書館⇔福山市図書館)など多くの面で相互に提携している。

- 福山市は市町村合併により市域を北西に広げたため同市中心部を起点とすると、市の北端・西端より笠岡市の大部分の方が距離的に近く所要時間も短い。

- 笠岡市は、同市茂平(もびら)地区に居住する児童の小学校教育事務の管理及び執行を広島県福山市に委託し、該当児童は徒歩で県境を越え福山市立野々浜小学校に通学する(越境通学)[21]。費用負担者は笠岡市である。茂平地区、野々浜小学校はいずれも県境に接し距離が近く住宅地域は県境を越え連続している。通学距離の短縮および児童の安全管理上の措置である。なお該当地域は中学校については笠岡市立金浦中学校の学区となる。また、こども発達支援センターは、笠岡・福山の両市が共同で運営する施設である。

- 昭和期以降福山市の都市化による工場機能の郊外への移転へ伴いアサムラサキや福山熱煉工業、ヒルタ工業など福山市に源流、登記上の本社等を持ちながら実質的な本社機能や主要な工場を笠岡市茂平地区に置く例が多数見られる。

- JFEスチールでは笠岡市部分も福山地区として一体的に運営されている。

- 2018年には笠岡市の笠岡信用組合が福山市引野町に支店を開設したが、近畿産業信用組合など事業譲受によるものを除き信用組合の県外への進出は全国で初めてかつ唯一の事例である。

- ニトリの配送エリアでは岡山県以東が関西エリアであるが、笠岡市・浅口市・浅口郡などは「ニトリ福山配送センター」の配送地域であり福山市以西と同じ九州エリアである。同様の例が流通、サービス業に多く見られる。[22]

- 市内に本社を置く井笠バスカンパニーは、旧来より福山駅を主要なターミナルの一つとしており、路線バスながら県境を越える路線を歴史的に長く運行している。両市を繋ぐ山陽本線も1時間当り上下最大9本と頻発し旺盛な通勤通学需要を支えている。

- 岡山県議会議員選挙(笠岡市)、笠岡市議会議員選挙立候補者に連合広島(連合岡山とは別組織)が推薦を行うことがある[23]。

歴史

陸地部では縄文時代の「津雲貝塚」が西大島地区で見つかっており、原始時代からの人の居住が確認されている。また島しょ部では奈良時代の「大飛島洲の南遺跡」が見つかっている。天然の良質な港湾を持つため中世より中国地方山間部(特に現在の庄原市東城町・高梁市川上町・成羽町)への街道も整い物流で大いに栄え、戦国時代には陶山氏や村上水軍の所領となった。江戸時代には福山藩となりその文化的な影響を受けるとともに、藩主導の新田開発により市街地を広げてきた[24]。廃藩置県後当初は福山県となり、後に一時笠岡に県庁が置かれたが最終的には福山とは分断され岡山県となった。

干拓

市域には丘陵地が多く平地が少ないため、農地を確保するために古くは江戸時代より備後福山藩などによって吉浜・大島地区などで大規模な干拓が行われてきた。戦後、市の南東部(富岡湾)や南西部(笠岡湾)で干拓が行われた。特に国営事業として1966年から岡山県と日本鋼管によって行われた笠岡湾干拓地事業では笠岡諸島の一番本土寄りであった神島までの笠岡湾を大規模に干拓し1989年に完成した。これにより広大な農業用地および工業地域が造成された。笠岡湾干拓地は広大な平地であるが減反政策により水田が作られなかった。また完成後には土壌の塩類化が発生したため、塩類耐性が比較的高い野菜類や牧草の栽培が多い。近年では広大な平地を利用し植物工場など高度な技術を用いた先進的な農業生産が行われている。

市町村合併

- 1960年に北川村を編入以後、笠岡市は市町村合併を行っていない。

- 平成の大合併時には浅口郡内の各町、井原市、小田郡矢掛町などとの合併も検討されるがいずれも実現しなかった。特に隣接する里庄町に対しては笠岡市からの呼びかけもあったが、経済的に豊かな里庄町は単独存続を表明し不成立となった[注釈 5]。

- 昭和期に笠岡市茂平地区などが笠岡市からの分離と福山市への合併を求めた事例がある(後述の茂平村越県合併騒動)。また近年でも笠岡市との合併について福山市は「今後は,先の地方制度調査会の『今後の地方自治制度のあり方に関する答申』にあるように,道州制などの論議が進み具体の形が明らかになってくれば,こうした合併論議も自然な流れの中で行われるようになり,具体的な視野に入ってくる可能性は大いにあるものと認識している」としている[25]。

茂平村越県合併騒動

1963年(昭和38年)頃、市南西端の旧茂平村地区(3.4km2/160戸/802人)[26]が笠岡市(岡山県)より分離、福山市(広島県)との越県合併を模索した騒動である[27]。

- 背景

江戸期福山藩領であった旧茂平(もびら)村地区は廃藩置県後、福山との間に県境が引かれた後も境界に河川などの天然障壁はなく、福山市域との結びつきの強さと岡山県側からの交通の便の悪さから歴史的にも再三広島県側と合併が求められてきた。当時、国営笠岡湾干拓事業は事業化決定前の調査段階であり、茂平村から笠岡湾に隔てられた笠岡市中心部へ陸路でアクセスするためには県境を越えた最寄り駅である大門駅(広島県)からの鉄路及び内陸部の山を抜け笠岡湾を迂回する大回り経路を取る必要があった。また笠岡市自体も金浦町との対等合併による市制施行から僅か10年ほどで市としての一体感は小さく茂平村住民からの帰属意識が少なかった。なお旧茂平村地区は笠岡市、福山市の中間に位置し当時両市の人口規模はほぼ同程度であった。

戦後の岡山県は岡山市出身の三木行治行政の下全国総合開発計画(全総)に合わせて指定された新産業都市「岡山県南地域」の中核に水島臨海工業地帯を置き、県勢振興の根幹事業として県の威信をかけ集中的に資源を投下していた。また県は岡山市、倉敷市、児島市を中心に33市町村を統合し国内主要都市級の新都市を目指す「岡山県南百万都市建設計画」を推し進めていた。しかし県境の縁辺都市である笠岡市はいずれの対象ともされず農業など旧来の延長上の緩やかな経済復興が目論まれていため住民の間には中央偏重政策をとる県政への不満がくすぶっていた。一方で福山地区は全総により備後工業整備特別地区に指定され鉄鋼業や造船業を核に経済発展が加速度的に進むが、笠岡市を含む岡山県側市町村は行政区画が異なることなどを理由に当初は指定を見送られ福山市との間に大きな温度差が生じていた。このように周囲の発展から取り残された笠岡市のさらに外縁にある茂平村地区住民には福山市への編入による地位向上や生活改善への希望[26]が広がっていた。

- 騒動の経緯

1961年日本鋼管の世界最大規模の新工場が茂平村地区、広島県深安郡深安町、福山市沖へ進出することが決定。それに伴い1962年深安郡深安町が福山市と合併、茂平村地区が福山市と隣接するようになる。当時、福山市は経済面、人口面の規模が急拡大、松永市との合併による大規模な市の誕生も見込まれていた。また鋼管建設に茂平地区から多くの住民が越境し従事したことに加え、福山市では宅地造成により地価が急激に上昇しており県境を超えた西隣野々浜地区も塩田の広がる寒村が近代的な団地の立ち並ぶ市街地へ生まれ変わろうとしていた。更に1963年岡山県の東端和気郡日生町福浦が強い住民運動の末岡山県から分離、兵庫県赤穂市に編入。このような状況に地区住民のほとんどが福山市との合併に賛成し福山市合併協議会(高田六次会長)を1963年8月4日に結成[26]し、

- 広島県特に福山市と血縁関係が濃く地区民の80%以上が関係している

- 官庁関係を除く大部分の労働者が福山市内に職業を持っている

- 商店の仕入れ住民の買物遊び場は福山市に求められている

- 福山市は鉄鋼コンビナートの建設が進み経済発展が進むが笠岡市はのんびり構えている

- 福山市の上水道は隣の大津野まできており合併すれば茂平地区まで給水可能である

これらの理由から合併を求める大々的な運動を起こした。[28]当時広島県議会議員中川弘(のち福山市長に就任)賛同のもと、福山市議会議員の推薦も得た。また、合併運動は旧城見村内で旧茂平村地区と同じ境遇の旧用之江村地区、大宜(おおげ)村地区へと広がった。そして合併協議会は有権者の9割を超える494人(漁協関係者と家族など32人は福浦の問題を受け署名を見送った)の署名を集め1963年9月13日笠岡市小野博市長[29]、黒田照太市議会議長に、10月8日福山市徳永豊市長、福山市議会に陳情書(合併請願書)を提出した。[30]

- 騒動の終結

合併運動は主要メディアに取り上げられ、合併請願書が提出されると岡山県、県議会、笠岡市議会、漁業権を失うことを懸念した漁業協同組合などから大々的な反対運動が起こる。茂平地区が第2の福浦となり単に生活圏や目先の利益を理由に県の区域が次々に他県に奪われる事態となる事を懸念していた岡山県は特に激しく抵抗した。住民の賛否が拮抗した福浦地区以上に茂平村地区では合併賛成住民が多いことから町村合併促進法(法律258号・昭和28年改正)11条の2「当該市町村や都道府県に地域・部落の分離の意見が採用されない場合も内閣総理大臣の勧告により住民投票が請求できる[31]」による住民投票が行われると合併派有利の結果となる公算が大きく[30]、住民による合併運動を阻止するため県からの干渉や県議員の来訪も続いた。翌年(1964年)三木知事の急逝により11月12日笠岡市出身の加藤武徳が県知事に就任すると反対運動はさらに大きくなり、三木県政への反省と茂平村地区など県地方部のさらなる開発の推進を約束したこともあり騒動は収束する。また加藤県政の下1965年3月12日には長年の懸案であった備後地区工業整備特別地域への笠岡市の追加指定が実現した。

沿革

- 1619年(元和5年) - 徳川家康の従兄弟水野勝成が西国鎮衛の役目を命じられ、備後国東南部・備中国西南部の備後福山藩10万石に転封。

- 1622年(元和8年) - 水野勝成が備後福山城を築城。その後、水野家が主導し笠岡~福山にかけて福山藩による新田開発がすすめられる。

- 1661年(寛文元年) - 福山藩による吉浜新田が完成。

- 1669年(寛文9年) - 福山藩による生江浜新田が完成。

- 1675年(延宝3年) - 福山藩による富岡新田が完成し、現在の笠岡市の主要な地域が陸地化する。

- 1698年(元禄11年) - 水野家5代藩主・水野勝岑死去による無嗣除封に伴い、福山藩領は一時幕府直轄となる[注釈 6]。

- 1700年(元禄13年) - 松平忠雅の入封に合わせ福山藩時代の町奉行所跡地に笠岡陣屋(笠岡代官所)が設けられる[注釈 7]

- 1730年(享保15年) - 入江新田・西大島新田の干拓が完成。

- 1871年(明治4年) - 8月29日、明治維新・廃藩置県により笠岡を含む旧福山藩はほぼ全域が福山県となる。

- 1871年(明治4年)- 12月、第一次府県統合により福山県は深津県となる。

- 1872年(明治5年) - 深津県と倉敷県が統合し小田県設立。それに伴い、県庁が福山から笠岡に移転。

- 1875年(明治8年) - 小田県が岡山県へ編入。

- 1876年(明治9年)- 4月18日、旧備後国沼隈、深津、安那、品治、芦田、神石の6郡が岡山県より切り離され広島県に移管。笠岡と福山の間に県境がひかれ分断される。

- 1891年(明治24年) - 7月14日 山陽鉄道(現:JR)山陽本線倉敷 - 笠岡間、9月11日笠岡 - 福山間開業。

- 1913年(大正2年)- 11月17日 井原笠岡軽便鉄道(後の井笠鉄道) 本線笠岡 - 北川 - 井原間が開業。

- 1928年(昭和3年)- カブトガニ繁殖地として生江浜海岸が国指定天然記念物の指定をうける[32]。

- 1943年(昭和18年)- 3月1日現在の笠岡市沖(当時の深安郡大津野村)に福山海軍航空隊開隊[注釈 8]。

- 1945年(昭和20年)- 8月8日、福山大空襲に関連し、北木島の一部が空襲の被害を受ける。

- 1952年(昭和27年) - 4月1日 小田郡笠岡町・金浦町が合併し市制施行。

- 1953年(昭和28年) - 小田郡城見村・神島内村・大井村・陶山村・吉田村・新山村を編入(昭和の大合併)。

- 1955年(昭和30年) - 小田郡神島外町・北木島町・真鍋島村・白石島村・浅口郡大島村を編入。

- 1958年(昭和33年) - 富岡湾干拓事業が完工する。

- 1960年(昭和35年) - 小田郡北川村を編入、現在の市域となる。

- 1961年(昭和36年) - 本市沖に日本鋼管福山製鉄所の立地・進出が決定。

- 1962年(昭和37年) - 1月1日福山市が深安郡深安町を編入し、福山市と隣接するようになる。

- 1963年(昭和38年) -7月12日 工業整備特別地域整備促進法施行。福山市などが備後工業整備特別地域に指定される。

- 1964年(昭和39年) -8月7日地方産業開発審議会が行われるが笠岡市の備後地区工業整備特別地域の指定は見送られた。

- 1965年(昭和40年)-3月12日 - 笠岡市が備後地区工業整備特別地域に追加指定される。

- 1966年(昭和41年) - 8月26日、日本鋼管福山製鉄所が完成、火入れが行わる。

- 1966年(昭和41年) - 11月1日、境界変更により広島県福山市大門町野々浜字カチヤ坂の区域の一部を笠岡市へ編入、笠岡市茂平字堂面及び坂里の区域の各一部を福山市へ分離。[33]

- 1971年(昭和46年)- 4月1日、市内を通る軽便鉄道の井笠鉄道本線が廃止。

- 1975年(昭和50年)-3月10日に山陽新幹線が博多延伸。新倉敷-福山間で市内を通る。

- 1976年(昭和51年)-9月12日 -台風17号の集中豪雨により北木島町で山腹崩壊が発生。3軒の民家が押しつぶされて5人が死亡[34]。

- 1988年(昭和63年)-3月1日 - 笠岡市内を通る山陽自動車道早島IC-福山東IC間開通。

- 1990年(平成2年) - 笠岡湾干拓地の完成を記念する「おかやま食と緑の博覧会」が開催され、笠岡市がメイン会場となる。

- 1990年(平成2年) - 笠岡市立カブトガニ博物館が開館。

- 1991年(平成3年) - 笠岡湾干拓地に笠岡ふれあい空港が完成する。

- 2001年(平成13年)-「天然記念物カブトガニ繁殖地保護管理指針」が作成される。

- 2003年(平成15年)-「カブトガニ保護条例」が制定される[35]。

- 2005年(平成17年)- 第60回国民体育大会開催。バスケットボールの会場となる。

- 2006年(平成18年) - 倉敷市、井原市、浅口市などとともにご当地ナンバーの「倉敷ナンバー」が導入される。

- 2012年(平成24年)- 10月31日、市内全ての路線バスを運行していた井笠鉄道が破綻、清算により事業停止。中国バス・井笠バスカンパニー(福山市)により暫定運行が行われる。

- 2012年(平成24年)- 11月、福山市などと共同でこども発達⽀援センターを設置。

- 2015年(平成27年)- 福山市を中心都市とする備後圏域連携中枢都市圏が立ち上げられ本市も加盟する。

- 2018年(平成30年)- 西日本豪雨により浸水、土砂災害など大きな被害を受ける[注釈 9]。

行政

歴代市長

特記なき場合「統計かさおか 令和元年版」による[36]。

| 代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 小野博 | 1952年(昭和27年)4月29日 | 1976年(昭和51年)4月23日 | |

| 2 | 渡邊嘉久 | 1976年(昭和51年)4月24日 | 2000年(平成12年)4月23日 | |

| 3 | 高木直矢 | 2000年(平成12年)4月24日 | 2012年(平成24年)4月23日 | |

| 4 | 三島紀元 | 2012年(平成24年)4月24日 | 2016年(平成28年)4月23日 | |

| 5 | 小林嘉文 | 2016年(平成28年)4月24日 | 2024年(令和6年)4月23日 | |

| 6 | 栗尾典子 | 2024年(令和6年)4月24日 | 現職 |

公共機関

- 国

-

- 笠岡税務署

- 笠岡労働基準監督署

- 笠岡公共職業安定所

- 岡山地方法務局笠岡支局

- 笠岡公証役場

- 国立研究開発法人

-

- 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)管理本部(藤本・大わし管理部西日本農場事業場)[37]

- 農研機構種苗管理センター西日本農場

- 岡山県

-

- 備中県民局井笠支局

- 笠岡警察署

- 市・行政組合

-

- 笠岡消防署・北出張所(福山市との相互応援協定)

- 笠岡市立図書館(福山市の図書館とは相互貸借ができる)

- 笠岡市立市民病院

- 公民館(笠岡中央公民館 他16箇所)

- 笠岡終末処理場(下水処理場)

- 岡山県西部環境整備施設組合(し尿処理・ゴミ処理など)

- 井笠広域斎場(火葬場)

議会

笠岡市議会

社会インフラ

主要な港湾

上下水道

1964年5月に笠岡市で発生した赤痢は患者数600人余りとなるなど近代化以前の笠岡は水資源の不足とそれに起因する赤痢の発生が幾度となく発生している[9]。1968年に共に水資源に恵まれない笠岡市、里庄町、鴨方町(現浅口市)、寄島町(現浅口市)により結成された岡山県西南水道企業団は、1972年に高梁川取水口(倉敷市船穂町)から笠岡市内の木の目分水までの約22kmにおよぶ送水管を整備した[9]。以降現在まで笠岡市内の上水道は、倉敷市の高梁川によって賄われている。また最南端の六島を含め有人島しょ部には海底送水管により陸地部より送水が行われている。2021年3月末時点における市内の下水道普及率は58.5パーセント、そのうち接続率は90.1パーセント[38]。工業用水に関しては笠岡市内域を含むJFE福山製鉄所敷地及び関連施設などは広島県の芦田川より福山市御幸町中津原浄水場を経て受水している[39]。

ガス

岡山県倉敷市水島から広島県福山市鋼管町を結ぶ天然ガスパイプライン(水島福山幹線)が市内を通っているが、笠岡市中心部では民生用都市ガスは供給されておらずLPガスが使われる。2019年9月9日より笠岡市西部の茂平および西茂平の両地区は福山ガスの供給区域となり、都市ガス管の敷設が順次行われている[40]。

施設

医療

主な医療機関

- 笠岡市立市民病院(一般病床160床、療養病床34床)

- 慢性的な赤字で累積赤字額が37億円を超えているが、1963年に建築された建物は老朽化が進み建て替えも検討されている。笠岡市内の基幹病院であるが退職人員を補充できない慢性的な医師不足が続き、2020年時点で常勤医師が9人にまで減少している。

- 笠岡第一病院(一般病床 94床、地域包括ケア病床 54床)

笠岡市の高度で専門的な医療体制は限定的であり、福山市など市域外の医療機関へ依存している。岡山県は制度上、全域が一つの三次医療圏(集中治療室入院程度)となるが、県内の第三次救急指定医療機関は倉敷市などの遠方となる。笠岡市の最寄りの第三次救急指定病院は福山市の福山市民病院である。二次医療圏域(一般病棟入院程度)に関して笠岡市は倉敷市などと同じ「県南西部二次医療圏域」に含まれる。かつて実際の運営上は遠方の倉敷ではなくもっぱら距離の近い福山市内の医療機関へ搬送されるため、負担に耐えかねた福山市側から搬送先情報の提供を拒否されたことがある[41]。このような問題解決として現在では福山・府中・尾道・三原などとともに拡大備後医療圏[42]とされ医療広域連携会議が設置されるなど、福山市を中心に広島・岡山県境を越えた医療圏としての連携がさらに進んでいる。また福山市の夜間成人診療所の診察には井原・笠岡両医師会から医師が参画している。2013年度から各県の医療用ヘリコプター(ドクターヘリ)が県境を越えて相互に乗り入れており、広島県東部ではより短時間で到着可能な岡山県ドクターヘリの出動が可能となっている。

主要診療科目の中で産婦人科は特に不足しており、2018年笠岡市民病院産婦人科の分娩受入休止により産婦人科医の常勤する病院は井原市を含め地域内から消失。以降、分娩取扱医療機関として唯一指定されていた診療所(病院の基準に満たない医療機関)が2023年末に閉院することにより、産婦人科医療機関は全廃された。2000年代より地域の分娩機能の中心的役割は福山市内の医療機関が担っている[43]。

島嶼部を中心に無医地域が見られる。また島嶼部へは国内唯一の巡回診療船「済生丸」が寄航する[44]。

スポーツ施設

笠岡運動公園

- 市民体育センター

- 多目的広場

- 市民プール

- 市営野球場

- テニスコート

笠岡総合スポーツ公園

- 陸上競技場

- サッカーコート

- 笠岡総合体育館

- テニスコート

- 多目的広場

その他施設

- 古代の丘スポーツ公園

- 太陽の広場

- 緑道公園

- 神島ナビックランド(キャンプ場)

- JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部(ミズノオープン会場)

経済・産業

概要

- 太平洋ベルト地帯の瀬戸内工業地域であり1964年には福山市とともに備後地区工業整備特別地域に指定された。笠岡市南西部の福山市境にある茂平地区には産業団地がつくられ、JFEの関連企業など工業・流通関係企業の集積が進む。またその南側埋め立て地にはJFEスチール西日本製鉄所福山地区の工場が立地する。なお笠岡市鋼管町を中心にJFEスチール福山地区に含まれ、全国1位を誇る粗鋼生産の一翼を担う[45]。

- 2000年以降は笠岡湾干拓地には農業関係の企業の進出が進む。近年では米ドールなどの農業企業の進出や植物工場の建設など先進的な農業の拠点となっている。

- 市内の島嶼部で最大の面積をもつ北木島では採石が盛んで産出された石は靖国神社や大阪城で使われた。真鍋島では花卉の栽培が盛んで、かつては除虫菊が主要栽培品目となっていた。しかし現代では石材は外国産との競合に、除虫菊は合成殺虫剤の普及により衰退している。

- 通勤者は市外への通勤も多い。笠岡市民の通勤先は市内の44.8%以外では、福山市22.4%、里庄町8.2%、倉敷市6.0%[46]となっている。特に広島県福山市へは市内に次いで多くの笠岡市民が通勤している。

- 2012年に国(経済産業省)による再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度が余剰買取だけでなく全量買取にも適用されて以降、日照量に恵まれる笠岡市においても干拓地やため池を中心にメガソーラーなど大規模な太陽光発電所が設置された[47][48]。また、市内の空き地や耕作放棄地には、中小企業や個人事業者が所有・運用する小規模な(50kW未満・低圧)太陽光発電所も数多く設置されている。

商業施設

コンビニエンス・ストアやタバコ店などを除くと、笠岡市の商業施設はその大半が中心部、および中心部から東部にかけての国道2号線沿いに立地している。買回り品(家具家電、衣料品など)の購入は笠岡市全体として市外への依存が大きい。笠岡市民の買い物先は、笠岡市内61.8%、福山市17.5%、矢掛町5.8%、井原市1.8%であり、県内他市町村(岡山市・倉敷市など)にイオンモールを始めとする大型商業施設が開業し笠岡市からの利用も見られるようになったが、購入先としての選択は1%にも満たず全体としては極少なく県境を越えた福山市への依存が多い。特に笠岡市西部地区では生鮮品を含め5割近くが福山市内で購入しており、福山市へ大きく依存している。[49]

百貨店

- なし(※岡山に本拠を置く百貨店天満屋の店外ショップが笠岡グランドホテル内にある)

ショッピングモール

- 笠岡シーサイドモール(旧ニチイ、旧サティ):現在は食品スーパーマルナカと繊維販売ウエスギが核テナント。

- コムプラザ笠岡

スーパーマーケット/ドラッグストア

その他に独立系スーパーがいくつか存在する[注釈 11]。

※ 上記以外にも、富岡地区など市の南東部の国道2号沿いには飲食店や電気・衣料品店、自動車販売店など、新規出店を含め出店している。かつては笠岡駅周辺に小規模な旅館や居酒屋・スナック等がならんでいたが現在はほとんど営業していない。市の北部・西部には商店が少なく、特に西部には小規模な商店やコンビニエンスストアを除くと小売店がほとんどないため福山市東部の商業施設や商店の利用頻度が高い。

宿泊施設

- 笠岡グランドホテル(79室):市内唯一の大規模宿泊施設。笠岡駅から徒歩20分、タクシー5分。

- 三洋旅館(11室):笠岡駅から徒歩5分。2019年9月に破産、事業停止し建物は解体された。

その他に笠岡駅周辺、島嶼部などに極小規模な旅館・民宿などが存在する。

金融機関

競輪

- サテライト笠岡(競輪場外車券売場)

道の駅

- 道の駅笠岡ベイファーム(浅口市から福山市までを主な商圏としており、福山市からの客も多い)

姉妹都市・提携都市

国内

- 正式な友好都市提携は結んでいないものの深い交流のある地域

福山市 - 隣接自治体。行政、都市計画など多くの連携がある。笠岡港は港則法・関税法・検疫法・入国管理法・港湾運送事業法の各法上、福山港に含まれているなど、県境を越えながら福山市と一体的に扱われる事例がある。

福山市 - 隣接自治体。行政、都市計画など多くの連携がある。笠岡港は港則法・関税法・検疫法・入国管理法・港湾運送事業法の各法上、福山港に含まれているなど、県境を越えながら福山市と一体的に扱われる事例がある。- 井原市 - 隣接自治体。井笠地域として行政上の連携が複数ある。

- 浅口郡里庄町 - 隣接し共同で岡山県西部環境整備施設組合里庄清掃工場を設置するなど。

- 小田郡矢掛町 - 共同で笠岡市矢掛町中学校組合立小北中学校の設置。

海外

モービロンガコミューン(スウェーデン語版)(スウェーデン王国)[50]

モービロンガコミューン(スウェーデン語版)(スウェーデン王国)[50]  アストリア市(アメリカ合衆国)[50]

アストリア市(アメリカ合衆国)[50] - 友好握手都市・産業交流都市(1999年10月21日)

コタバル市(マレーシア)[50]

コタバル市(マレーシア)[50] - 友好握手都市・産業交流都市(1999年10月21日)

固城郡(大韓民国)

固城郡(大韓民国) - 姉妹都市(2023年4月25日)

教育

近年は少子高齢化とともに生徒数が大きく減少しており、笠岡市立の小学校においては国が標準(学校教育法施行規則)とする学校規模(12学級以上 18学級以下)に該当する学校はほとんどなく、その基準を超える学校は中央小学校の1校のみ。ほとんどの学校が1学年1学級であり、1学級当たりの人数が20人未満の学校が全17校のうち9校を占める。また複式学級編成の学校が多い。住民の市域を超える通学は岡山県内他市町村と比較し県境を越えた福山市などが多い[49]。なお、島嶼部の児童・生徒は市営のスクールボート(通学船)を利用して通学する場合がある。以下で市立小中学校のリストは、笠岡市の学区一覧に基づく[51]。

小学校(休校中・統合予定も含む)

|

|

※笠岡市茂平地区は広島県福山市立野々浜小学校の通学区域に含まれる。

中学校(統合予定も含む)

|

|

※笠岡市矢掛町中学校組合立小北中学校は小田郡矢掛町小田の全域を通学区域に含む。

高等学校

|

|

|

専門学校

| 特別支援学校

|

短大以上の高等教育機関は市内に存在しない。

マスメディア

新聞社

テレビ局

- ケーブルテレビ

- 地上波テレビ放送

市域の大半が丘陵地にあるため、比較的出力の小さい中継局が多数設置されている。ここでは、受信可能世帯数が最も多い笠岡中継局(塚の丸山山頂、各局とも垂直偏波)のチャンネルを記した。

※福山市との間には電波を隔てる大きな山脈などはなくアンテナの方向により福山市からの電波も受信可能な地域は広いが、チャンネル数の少ない広島県側の電波を敢えて受信する世帯はほとんどない。

逆に福山市南部などは笠岡局がある塚の丸山から遮るものがないためアンテナ方向を調整すれば良好に岡山・香川エリアの放送が受信できる。なお、岡山・香川エリアはテレビ東京系列を含む民放が5局放送されている。

| 局名 | NHK岡山 | RSK | OHK | TSC | RNC | KSB | 出力 | 偏波面 | 中継局所在地 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 総合 | 教育 | |||||||||

| (リモコン番号) | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | |||

| 笠岡デジタル | 32ch | 45ch | 21ch | 27ch | 18ch | 20ch | 30ch | 30W | 垂直 | 塚の丸山 |

ラジオ局

- AMラジオ放送

※市外に基地局を置く放送局

- NHK広島第1放送:1161kHz(福山局)

- NHK広島第2放送:1602kHz(福山局)

- 中国放送 (RCC):1530kHz(福山局)

- FMラジオ放送

- NHK岡山FM放送:83.7MHz(笠岡局)

- 岡山エフエム放送:80.4MHz(笠岡局)

- エフエムゆめウェーブ:79.2MHz(笠岡局、スタジオは浅口市)

※一部の地域で受信可能

- 広島エフエム放送(広島県):77.1MHz(尾道局)、82.1MHz(福山局)

- エフエムくらしき(倉敷市):82.8MHz(倉敷局)

- レディオBINGO (エフエムふくやま)(広島県福山市):77.7MHz(福山局)

- 中国放送(RCC-FM):94.6MHz(福山局)

交通

笠岡駅から福山駅まで山陽本線で最短13分である。福山駅からは山陽新幹線が東京、新大阪方面には日中毎時4-5本、博多方面は4-6本停車する。福山駅からは広島駅まで最短24分、新大阪駅へは1時間、博多駅へも1時間半で到着する事から山陽地方主要都市や関西圏、九州北部へのアクセスも良く、また東京駅へも福山経由で4時間弱で到着する。なお、笠岡市と福山市は結びつきが強く、日常生活圏が重なっていることから地域間の移動が活発であり、一体の交通圏を形成している。[52]

市内を東西に縦貫する山陽本線は幹線であり、上り下り合わせ日中は1時間に2〜4本、通勤時間帯には1時間に6本運行され、福山駅、岡山駅など市外の主要都市を結んでいる。一方で市内に鉄道駅が1駅のみでバス路線も南北に縦貫するものを除くと頻度が非常に低く市内の公共交通機関は非常に貧弱である。そのため自家用車の利用が多い。[49]

鉄道

笠岡駅と大門駅(福山市)の間の距離が7kmほどと長く、大門駅が笠岡市境に比較的近いため、笠岡市西部では大門駅の方がアクセスが良い。山陽本線の開通後、吉浜地区への新駅設置が地元住民により請願されたがJR(当時の国鉄)側と市側で折り合いが付かず、ほぼ白紙状態となっている。

山陽新幹線が新倉敷駅 - 福山駅間で当市を通過しているが、ほとんどがトンネル区間である。市内に新幹線の駅はなく最寄りの新幹線駅は福山駅である。なお、JR以外に笠岡市と井原市、矢掛町、福山市神辺町とを結ぶ軽便鉄道である井笠鉄道(私鉄)の路線が1913年から1971年まで存在した。

観光列車「La Malle de Bois」により運行される「ラ・マル しまなみ」(岡山 - 尾道‐三原)は、市内を通過するが笠岡駅には停車しなかった、しかし2023年7月から9月にかけて暫定的に停車した後、2024年春以降からは停車駅に加わっている。

バス

全国的にはバス会社は地域ごとに存在するため、県境を越える路線バスは比較的希少であるが井笠バスカンパニーの主な営業エリアが笠岡市、福山市に跨がり越境路線が多く存在している。

道路

- 高速道路

- 一般国道

- 県道(主要地方道)

- 県道 (一般県道)

航路

笠岡諸島を笠岡港(住吉乗り場・伏越港)から客船・高速船で結ぶ路線がいくつかの会社によって運行されている。

- 三洋汽船

- 佐柳本浦航路(笠岡→神島→高島→白石島→北木島→真鍋島)

- 飛島・六島航路(笠岡→神島→高島→飛島→六島)

- 白石島航路

- 大福丸(笠岡フェリー)

- 北木島航路

- 金風呂丸(瀬戸内クルージング)

- 白石島・北木島航路

空港

- 笠岡ふれあい空港 - 笠岡湾干拓地に農道空港として建設され、1990年に開港。旅客便はこれまで発着したことがない。現在定期便はないが遊覧飛行(予約制)が行われることがある。

- 岡山空港、広島空港へはいずれも公共交通機関利用で1時間半ほどでアクセス可能である。また福山駅から新幹線経由で福岡空港まで2時間ほど。

観光・イベント

名所・旧跡

- 井笠鉄道記念館(元井笠鉄道新山駅)

- 笠岡市立カブトガニ博物館

- 笠岡市立竹喬美術館

- 笠岡諸島(日本遺産)

- 笠岡湾干拓地(乳牛牧場やDole関連企業などが農作物生産拠点としている)

- 道の駅笠岡ベイファーム(周辺は四季に合わせヒマワリや菜の花が咲き誇る)

- 旧小田県庁跡 (笠岡小学校前に正門のみ現存)

- 神島八十八ヶ所霊場

- 笠岡古城山公園(備中笠岡城跡)[54]

- 古代の丘スポーツ公園

- 高島黒土遺跡

- 津雲貝塚

- 福山藩の辻堂(旧福山藩内にみられる吹き放しのお堂が市内に複数残存する。)

祭り・イベント

- ひったか・おしぐらんご(旧暦5月5日頃、源平合戦に由来する)

- 白石踊(8月旧盆、国の重要無形民俗文化財)

- 真鍋島走り神輿(5月)

- 大空と大地のひまわりカーニバル(8月下旬)

- よっちゃれの夜(笠岡駅前通り)

- 笠岡いちょう祭(笠岡駅前通り)

- 土曜夜市(本町通り商店街周辺)

名物

笠岡市を舞台とした作品

- アプサラス-神の逆鉾-(笠岡市出身の小説家、吉岡平のライトノベル作品。物語の舞台であるO県・壇内市のモデルとなっており、実在の土地・建物の多くがそのまま描写されている[注釈 15]。)

- 過ぎてきた日々(津本陽の作品。昭和27年、氏が勤務先(神島化学)の研修で神島へ赴任した際の出来事が書かれている。また、神島を舞台にした氏の初期作品の恋愛小説が存在したが現存していない模様)

- 彼のオートバイ、彼女の島(片岡義男の作品。笠岡市内にある白石島が舞台となっている。1986年に角川書店より映画化)

- ボビーに首ったけ(同じく片岡義男の作品。物語のヒロインが笠岡市在住という設定である。1985年に角川書店よりアニメ映画化)

- 「釣りバカ日誌18 ハマちゃんスーさん瀬戸の約束」(第20作)2007年公開(船釣のシーンの一部を神島沖で撮影している。)

- 「とんび」重松清原作 2022年公開

市ゆかりの著名人

歴史上の人物

- 「笠岡市#歴史」も参照

名誉市民

- 天野與市(元県議)

- 伊藤大孝(元県議)

- 小野竹喬(日本画家/笠岡市出身)

- 小野博(初代 - 第6代笠岡市長)

- 渡邊嘉久(元市議、第7代 - 第12代笠岡市長)

笠岡思民(しみん)大使

出身著名人

- 上島鳳山(日本画家)

- 梅垣義明(俳優、WAHAHA本舗劇団員)

- 岡山大樹(プロモトクロスライダー)

- 片山大介(参議院議員)

- 片山虎之助(元参議院議員)

- 加藤六月(元衆議院議員)

- 木山捷平(小説家)

- 黒田淳(競輪選手、元BMX選手)

- 小寺清先(国学者・敬業館初代教授)

- 島田洋八(漫才師、B&B)

- 塩田慎二(NHKアナウンサー)

- 関藤藤陰(福山藩儒学者)

- 田中勝己(作曲家、ラジオパーソナリティ)

- 長迫吉拓(BMX選手、リオ五輪出場)

- 名越二荒之助(学者、社会思想史)

- 原彪(元衆議院議員)

- 南一平(漫画家)

- 森田思軒(翻訳家)

- 森安正幸・森安秀光(将棋棋士)

- 吉岡平(小説家)

その他

その他

方言

- 島嶼部を除き、内輪東京式アクセントの山陽方言が用いられる。連母音の融合の傾向が強く、例えば赤い(akai)が[akæː](アケァー)等に発音される。断定の助動詞(コピュラ)は「じゃ」。真鍋島を中心とした島嶼部では真鍋島式アクセントと呼ばれる特殊な方言が見られる。

- 岡山県内であるが歴史的に福山の影響が大きかった為に備後弁(福山弁)との共通点が多く、岡山市を中心とする岡山弁とは差異が大きい。岡山県南部で広く使われる典型的な岡山弁の「はよーしねー」(早くしなさい)、「ぼっけえ」(すごく、とても)などは旧来の笠岡市ではほとんど聞かれない。一方、広島県側で使われる「にゃー」(無い)、「ほぼろ」(畚。本来はワラや竹製の農作業用カゴだが現在はプラスチック製も含む。現在ではほぼろ自体が若年層に使われないので高齢者にかぎるが)、「はぶてる」(むっとして怒る)、いたしい(難しい)、えっと(たくさん)、たちまち(すぐにではなく、とりあえずの意)など多くの語彙で笠岡が頻出地域の境界となり、井笠地方を除く岡山県では稀である。福山市域と方言が連続しており笠岡市西部は福山市東部と方言上の線引きが困難である。一方で戦後は鉄道や高速道路の整備により県内の人の移動も増え、またメディアを通して岡山弁の要素も流入した。

暴力団

岡山県唯一の指定暴力団である五代目浅野組が市内に本部を構える。浅野組は二次団体の二代目中岡組を通し福山市なども影響下に置く。

脚注

注釈

- ^ 2018年豪雨では、多くの場所で土砂崩れが起こり死者も発生した。

- ^ 東京都は年平均気温:15.4℃ 年降水量:1528.8 mm(気象庁)である。

- ^ 短大以上の高等教育機関は市内に存在しない。詳細は笠岡市#教育も参照。

- ^ 運輸支局は倉敷には設置されず、引き続き岡山市に置かれている。

- ^ その後里庄町・矢掛町は単独で存続し、井原市は後月郡芳井町・小田郡美星町を編入、鴨方町・金光町・寄島町の3町が合併し浅口市が成立した。

- ^ 城下東端の三吉町に臨時代官所が置かれた(三吉陣屋)。

- ^ 福山藩の代官であった山木与三左衛門が初代代官に任命される。以後現在の市域の大部分は幕末まで42代170年の幕府代官支配が行われる。

- ^ 跡地は戦後埋め立てて拡張され日本鋼管(現JFEスチール)福山製鉄所が造られた。

- ^ 北川地区では尾坂川の堤防が決壊し広い範囲が浸水し、茂平地区では土砂崩れに巻き込まれ生き埋めになった2人が死亡した。

- ^ 笠岡港港町地区(新笠岡港)は港則法・関税法・検疫法・入国管理法・港湾運送事業法の各法上、福山港に含まれ港湾管理者は広島県である。

- ^ 笠岡市を本拠とするスーパーマーケットチェーンワシンが2008年まで営業していたが、その後廃業した。

- ^ 福山市からの通学者が多く見られる。

- ^ 定員の5%の全国募集枠が2019年より設定されている。

- ^ 2008年に西大島~茂平間は開通したが、国道などに接続しない孤立区間である。福山市部分の建設は実質的に停止している。

- ^ ちなみに壇内市という名称はラヴクラフトの作品『ダンウィッチの怪』からの借用である。

- ^ 「芋代官」あるいは「芋殿様」と呼ばれる。

- ^ 寛政の日本三名代官の一人、敬業館の創設者。

出典

- ^ “笠岡のおいたち - 笠岡市ホームページ”. www.city.kasaoka.okayama.jp. 2019年3月29日閲覧。

- ^ “笠岡のおいたち - 笠岡市ホームページ”. www.city.kasaoka.okayama.jp. 2019年3月29日閲覧。

- ^ ブリタニカ国際大百科事典

- ^ 笠岡市 (2015年8月24日). 笠岡市人口ビジョン.

- ^ “笠岡市の人口・世帯数 - 笠岡市ホームページ”. www.city.kasaoka.okayama.jp. 2023年4月2日閲覧。

- ^ 笠岡の干拓と埋立の歴史(近代)|笠岡市ホームページ

- ^ 藤井 さやか (2009). “新産業都市や工業整備特別地域における 土地利用整序の再検討に関する研究”. 平成 21 年度国土政策関係研究支援事業 研究成果報告書.

- ^ 知ってる!? 悠久の時が流れる石の島~海を越え,日本の礎を築いた せとうち備讃諸島~(笠岡市)

- ^ a b c 笠岡市上下水道部水道課 (平成27年). 笠岡市水道事業ビジョン. p. 7.

- ^ “岡山の「河川」概要 - 岡山県ホームページ(河川課)”. www.pref.okayama.jp. 2019年5月12日閲覧。

- ^ “[www.naro.affrc.go.jp 日本土壌インベントリー]”. 日本農研機構. 2019年6月23日閲覧。

- ^ 特殊土壌地帯指定地域一覧|農林水産省

- ^ “気象庁|過去の気象データ検索”. www.data.jma.go.jp. 気象庁. 2023年7月9日閲覧。

- ^ “笠岡 過去の気象データ検索”. 気象庁. 2024年3月21日閲覧。

- ^ [1]

- ^ INC, SANKEI DIGITAL. “日本唯一の「海の上の病院」が23年ぶり新造 瀬戸内海の離島医療守る「済生丸」4代目が15日に就航”. 産経WEST. 2019年3月8日閲覧。

- ^ 内閣府地方創生推進事務局. “歩いて暮らせる笠岡駅周辺にぎわい創生計画” (pdf). 地域再生計画: https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a316.pdf.

- ^ 岡山県 (平成17年1月). 地方振興局の再編.

- ^ 井原市 (2010). 井原市産業振興ビジョン.

- ^ 福山市 (2015). 福山市総合戦略. p. 8.

- ^ ○福山市と笠岡市との間の事務の委託に関する規約|昭和57年4月1日 議決第48号

- ^ “【ニトリ】アウトレット家具 通販”. 家具・インテリア・生活雑貨通販のニトリネット. 2019年9月23日閲覧。

- ^ “連合広島推薦立候補予定者のお知らせ (福山市議選、三次市議選、岡山県笠岡市議選) < |連合広島”. www.rengo-hiroshima.jp. 2023年4月8日閲覧。

- ^ 干拓地関連年表(完成紹介)|笠岡市ホームページ

- ^ “ふくやま市議会だより第8号 平成15年第5回市議会定例会 - 福山市ホームページ”. www.city.fukuyama.hiroshima.jp. 2019年2月18日閲覧。

- ^ a b c 「福山市との合併に本腰」『朝日新聞岡山版』、1963年7月31日、朝刊。

- ^ 中野正雄、吉備鶴雄、佐々木幸人、伊香厚雄 (1963/12). “広島県備後臨海工業地帯を中心として”. 瀬戸内臨海工業の発展が農業経営におよぼす影響に関する研究(第2報) 中国農業試験場報告. C, 農業経営部 10: 109.

- ^ 「福山市に越県合併を」『朝日新聞岡山版』、1963年7月28日、朝刊。

- ^ “住民九割の署名を集め福山合併を陳情”. 朝日新聞岡山版. (1963年9月14日)

- ^ a b 「福山市に陳情越境合併望む茂平地区」『朝日新聞岡山版』、1963年10月9日、朝刊。

- ^ 小林博志 (2017). “市町村合併、分村・分町と住民投票制度”. 西南学院大学法学論集 50巻1号: 1~40ページ.

- ^ 指定地の現状 - 笠岡市ホームページ

- ^ 自治省告示第158号. (昭和41年10月28日).

- ^ 山からは鉄砲水 不明二十四人に 住民、巡視船で脱出『朝日新聞』1976年(昭和51年)9月13日朝刊、13版、22面

- ^ 笠岡市カブトガニ保護条例

- ^ “統計かさおか 令和元年版”. 笠岡市. 2021年3月31日閲覧。

- ^ “農研機構について/組織概要”. 農研機構. 2020年2月3日閲覧。

- ^ “年度ごとの整備状況”. 笠岡市 (2021年7月16日). 2022年4月11日閲覧。

- ^ “工業用水道の事業概要 - 福山市ホームページ”. www.city.fukuyama.hiroshima.jp. 2020年4月25日閲覧。

- ^ “供給区域変更のお知らせ | 福山ガス | 広島県福山市”. www.fukuyama-gas.co.jp. 2020年2月4日閲覧。

- ^ “医療連携へ模索続く岡山県境 共通課題は医師不足”. 岡山の医療健康ガイド MEDICA. 2019年2月26日閲覧。

- ^ “院長あいさつ - 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター”. fukuyama.hosp.go.jp. 2020年4月25日閲覧。

- ^ 広島県 (2013/3). “広島県保健医療計画 地域計画”. 福山・府中二次保健医療圏: 27.

- ^ INC, SANKEI DIGITAL. “日本唯一の「海の上の病院」が23年ぶり新造 瀬戸内海の離島医療守る「済生丸」4代目が15日に就航”. 産経WEST. 2019年3月8日閲覧。

- ^ “製鉄所別粗鋼生産詳細 | 日刊鉄鋼新聞”. www.japanmetaldaily.com. 2019年3月27日閲覧。

- ^ 福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 (2016). 資料編. https://www.city.kasaoka.okayama.jp/uploaded/attachment/4159.pdf.

- ^ 笠岡湾干拓地でのメガソーラーの稼働について|笠岡市

- ^ いちご、笠岡市に水上メガソーラー、三井住友建設製フロート採用|日経BP・メガソーラービジネス

- ^ a b c 福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 (2016). 資料編. https://www.city.kasaoka.okayama.jp/uploaded/attachment/4159.pdf.

- ^ a b c “友好都市/友好握手都市に関すること”. 笠岡市 (2011年4月11日). 2014年6月13日閲覧。

- ^ 笠岡市立小学校・中学校学区一覧

- ^ 第1回福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 (2016.4) (pdf). [地域公共交通網形成計画の作成について 地域公共交通網形成計画の作成について]. 地域公共交通網形成計画の作成について.

- ^ “井笠鉄道廃止路線の暫定運行引き継ぎ内容、および(株)井笠バスカンパニー設立について | 小嶋光信代表メッセージ | 両備グループ ポータルサイト - Ryobi Group -”. 2019年5月12日閲覧。

- ^ 古城山公園[笠岡市観光協会]

- ^ しゃこ丼の店|グルメ・お土産[笠岡市観光協会]

- ^ さんようタウンナビ 『笠岡の大使に千鳥・大悟さん 魅力発信へ10日に委嘱』山陽新聞社(2013年(平成25年)1月4日)、2013年(平成25年)1月10日閲覧。

- ^ 村田選手のWBA王座戦応援を 笠岡の祖父母が市長を表敬山陽新聞社(2017年(平成29年)5月11日)、2017年(平成29年)5月11日閲覧。

- ^ ボクシング:村田諒太選手、WBA王座挑戦 「感謝忘れずに」 笠岡在住・高本さん夫妻、孫へエール /岡山毎日新聞社(2017年(平成29年)5月16日)、2017年(平成29年)5月16日閲覧。

関連項目

外部リンク

- 公式ウェブサイト

- 岡山県笠岡市 (@KasaokaCity) - X(旧Twitter)

- (公式)笠岡市観光協会 (@kasaokakankou) - Instagram

ウィキトラベルには、笠岡市に関する旅行ガイドがあります。

ウィキトラベルには、笠岡市に関する旅行ガイドがあります。 笠岡市に関連する地理データ - オープンストリートマップ

笠岡市に関連する地理データ - オープンストリートマップ- 地図 - Google マップ